Un maestro che non cerca fama

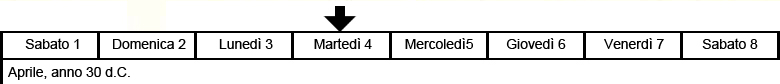

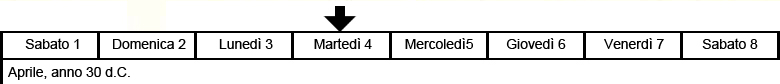

15 Ottobre 2005 Anno A

Matteo 22,15-21

Riferimenti : Isaia 45,1.4-6; Salmo 95; 1

Tessalonicesi 1,1-5b

In quel tempo, i farisei [...] mandarono a Gesù

i propri discepoli a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la

via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in

faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo parere: È lecito o no pagare il tributo a

Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi

tentate? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.

Egli domandò loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero:

«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare

e a Dio quello che è di Dio».

A Gerusalemme Gesù è coinvolto

in una serie di dibattiti che chiamano in causa i gruppi più rappresentativi del

giudaesimo. Le risposte di Gesù agli interrogativi che gli vengono posti

mostrano la sua totale indipendenza di giudizio nei confronti delle correnti

culturali dominanti. Un'indipendenza di giudizio che dovrebbe essere la

prerogativa del cristiano di ogni tempo. Certamente tutto il peso del racconto

evangelico (Mt 22,15-21) cade sull'affermazione: «Rendete a Cesare quello che è

di cesare e a Dio quello che è di Dio». Ma prima soffermiamoci su un particolare

non privo di importanza. L'episodio pone due personaggi a confronto: Gesù e gli

interroganti. Due ritratti completamente diversi. Gesù - colto qui nella sua

struttura umana - è definito un maestro «veritiero», che insegna la via di Dio « secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo

franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è

condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso

sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,

malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal

desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e

di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole

e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto

inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce

l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,

finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma

veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a

Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e

quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di

coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm

13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano

pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.

Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio

quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non

può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per

intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio

ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della

libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio. secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo

franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è

condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso

sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,

malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal

desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e

di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole

e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto

inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce

l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,

finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma

veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a

Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e

quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di

coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm

13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano

pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.

Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio

quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non

può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per

intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio

ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della

libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.

|

secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo

franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è

condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso

sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,

malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal

desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e

di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole

e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto

inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce

l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,

finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma

veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a

Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e

quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di

coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm

13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano

pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.

Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio

quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non

può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per

intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio

ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della

libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.

secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo

franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è

condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso

sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,

malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal

desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e

di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole

e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto

inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce

l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,

finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma

veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a

Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e

quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di

coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm

13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano

pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.

Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio

quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non

può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per

intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio

ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della

libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.