IV Domenica di Avvento

5 dicembre 2010

Matteo 21, 1-9

Riferimenti: Isaia 40, 1-11 - Salmo 7 - Lettera agli Ebrei 10, 5-9 a

Isaia 40, 1-11

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Una voce dice: «Grida», e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l’erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l’erba. Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».

Il testo di Isaia costituisce l’inizio del “libro della Consolazione” (cc 40-55). Si chiama così la predicazione svolta da un anonimo profeta a Babilonia tra il 550 e il 539 a.C. (la cui parola è raccolta sotto i testi del più antico Isaia) dopo le prime vittorie di Ciro il grande che, poi, entrerà vittorioso come liberatore nella grande città di oppressione e libererà i popoli schiavi. Il profeta annuncia il ritorno a Gerusalemme, dall'esilio a Babilonia, sconfitta da Ciro. Il testo che stiamo leggendo sintetizza e annuncia, nello stesso tempo, i temi stessi della sezione (cc40-55): la consolazione e la sua causa (1-2), il nuovo esodo (3-5), la parola di Dio è efficace (6-8), il Signore è re e pastore (9-11). Davvero il popolo di Dio ha subìto doppio castigo, prima deportato dai Babilonesi, e poi rispedito in patria dai Persiani, ma in realtà loro servi, con in più la preoccupazione di dove sopravvivere, mancando due punti di riferimento fondamentali nella Gerusalemme ancora distrutta: la mancanza del tempio dove Dio abita e la mancanza delle mura dove il popolo può vivere con sicurezza. Il profeta è incoraggiato a parlare al cuore di questo popolo con parole che risvegliano la fiducia e fanno intravvedere più profondamente l'amore che Dio porta, immutabile e profondo. Nel frattempo è interessante ripensare al significato ebraico della parola "consolare": è creare le condizioni per il superamento concreto della situazione di afflizione (ad es., Isacco si consola della perdita di sua madre, prendendo moglie; un marito consola la moglie per la perdita di un figlio, donandole una nuova gravidanza), ma Dio ha bisogno che gli si prepari una strada. Il cammino di liberazione è sempre impostato sulla forza di Dio e sulla collaborazione della libertà umana. Questa deve colmare carenze e abbassare eccessi, e quindi porre le condizioni per poter accogliere la presenza di Dio. I versetti 6-8 parlano della fragilità dell'uomo, paragonato a erba che il vento secca. Il popolo è come erba, i potenti sono come erba, ma la parola di Dio dura sempre. Questa dà la vita, e vivifica e sostiene l'uomo, sia esso il popolo o il suo oppressore (l'interpretazione profetica dell'esilio è che esso è stato voluto da Dio che si è servito di Babilonia per convincere il popolo del suo peccato e così convertirsi). Ma nelle mani di Dio il deserto diventa il luogo di una marcia trionfante, che pur richiede una preparazione interiore: occorre avere fede e speranza per potersi mettere in cammino in un deserto, luogo faticoso e pieno di pericoli. Occorre fidarsi di questa parola e obbedirgli: la via da preparare non è solo quella fisica, ma soprattutto del cuore, là dove risuona il lieto annuncio. La figura di ciò è il Signore che viene con braccio potente e si presenta come un re vittorioso che porta con sé il suo bottino, cioè il popolo liberato. Il Signore è raffigurato anche come un pastore che si prende cura amorevole del suo gregge. In particolare, è attento alla vita che si presenta negli agnellini incapaci ancora di camminare e nelle pecore che faticano a camminare perché hanno da poco partorito. E' lui che porta a Gerusalemme il popolo che fatica a camminare nelle vie del Signore e che ha bisogno di continua cura. E’ il Signore che si manifesta nei profeti inviati e, in questo caso, per annunciare la consolazione. Nelle vicende di Gesù questo testo è ripensato come la profezia su Giovanni Battista, nuovo profeta, disponibile e capace, per la sua coerenza, ad invitare ad aprire una strada accessibile, nel deserto. Il popolo cammini nella forza del Signore e accolga la sua Parola "(vv 3-5), e, nello stesso tempo, incontri con facilità, su queste strade, la presenza di Dio che gli si fa incontro. |

Lettera agli Ebrei 10, 5-9 a

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà.

Nel mondo ebraico l'esigenza di ringraziare Dio, per una malattia scampata o anche per chiedere perdono, faceva ripensare ad una offerta al tempio: venivano portati, a secondo delle possibilità, un capretto, offerte in natura o in danaro, e venivano donati al Signore. L'Antico Testamento si è preoccupato ed ha regolamentato questo flusso di donazioni poiché esprimevano, da una parte, l'attenzione della propria interiorità, e dall'altra mantenevano strutture sempre molto costose nel tempio e i sacerdoti che lavoravano per il tempio. E tuttavia questi gesti di offerta rischiavano di ridursi a fatti superficiali. Allora, come oggi! Tanto che i profeti e Gesù stesso ricordavano, nella loro vita, l'importanza della parola di Dio e la sua precedenza su tutto il resto. In questo testo viene ricordata la preghiera di un credente che pregando nel tempio riconosce: "sacrificio e offerta non gradisci..., non hai chiesto olocausto per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo..." (salmo 40,7-9). Così l'autore di questa lettera antica, applica a Gesù le parole di questo sconosciuto che ha pregato nel tempio con il salmo 40. In tal modo Gesù non ha offerto alcun sacrificio materiale, ma ha detto: "Ecco, io vengo a fare la tua volontà" (vv 8-9). Questa stessa riflessione, dice Matteo, e richiamata alla fine del discorso delle beatitudini (vv 7, 21 seguenti) "non chiunque mi dice: «"Signore Signore" entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del padre mio che è nei cieli». Questo brano della lettera agli Ebrei ci ripropone una profonda rivoluzione religiosa che tocca tutte le fedi del mondo, compresa la fede cattolica. Siamo così richiamati ad aprire gli occhi sulla strada che il Signore ci indica, siamo incoraggiati alla ricerca della presenza del Signore nella storia di ciascuno di noi, ogni giorno, siamo aiutati a intravvedere il tempo che il Signore sa darci, aprendo con lucidità, nella nostra vita, gli occhi della fede. E, insieme con la rilettura della Parola di Gesù, la storia che viviamo ci apre quotidianamente ad intuizioni e suggerimenti. Si usa ancora il richiamo a decifrare i “segni dei tempi”, riproposti da Giovanni XXIII nella Pacem in terris (PT: 1963) e nella Gaudium et spes del Concilio (GS: 1965)? |

|

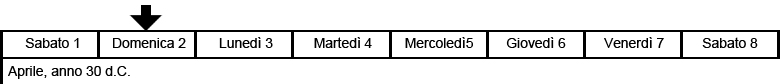

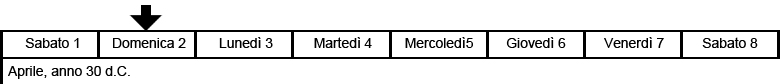

Matteo 21, 1-9

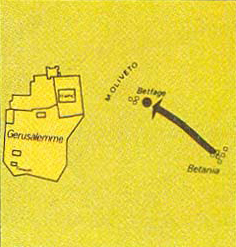

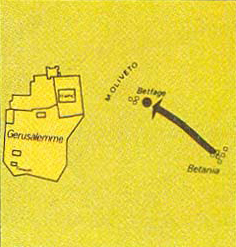

In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti! In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andaronone fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:ncondussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».

|

Betfage, piccolo villaggio tra Betania

e

Gerusalemme, sul monte degli Ulivi. |

Una modesta acclamazione popolare acquista, nel Vangelo di Matteo, il fascino di una scena trionfale di Gesù nella città santa, con tutta quella dignità regale e messianica che dall'evangelista viene ripresa, ripensando il testo del profeta Zaccaria. Tuttavia il trionfo si lega però alla passione. La citazione di Zaccaria ricorda, in particolare, la mitezza e l'umiltà. Infatti, dal testo citato di Zaccaria vengono tolti due aggettivi: "Egli è giusto e vittorioso" (Zac 9,9) così come vengono sostituite le parole, "Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme" con "Dite alla figlia di Sìon" di Isaia (62,11). Matteo concentra l'attenzione su Gesù "mite" (umile). Questi, infatti, non entra vittorioso su un focoso destriero, ma su un umile asinello, come annunciatore di pace (Zac 9,10). Gesù, sale al tempio, coinvolto in un trionfo improvvisato, che, a dire la verità, anche Lui ha provocato, prenderà poi possesso della città santa e ne scaccerà i profanatori (21,12- 17). La folla distende le vesti e agita rami di alberi mentre scandisce acclamazioni. Queste però risultano pericolose poiché fanno riferimento alla dignità regale, acclamata in modo semplice e ingenuo. Nel Salmo 118,19 si fa riferimento alla folla che nella "festa delle capanne"e "della dedicazione" facevano un corteo gioioso: "Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare". I pellegrini, che probabilmente accompagnano Gesù o i suoi compatrioti galilei, accampati fuori Gerusalemme, si ricordano di questa consuetudine e organizzano una festa in modo rozzo e modesto. L'acclamazione "Osanna" significa, inizialmente, "Deh! Salvaci", ma poi è diventato un grido gioioso, a cui fanno seguito le acclamazioni messianiche, tratte dal Salmo 118,25-26. Il Signore non viene come ce lo aspetteremmo. Non traspaiono i nostri progetti né le nostre rivincite. Egli annulla le vittorie. Quando viene, porta una proposta di pace e di novità a cui solo le persone semplici, i credenti in Lui, rispondono fiduciosi. Egli non garantisce niente di ciò che ci aspettiamo. Per il suo trionfo chiede in prestito a noi le piccole cose che abbiamo: gli asini, la festa, i mantelli, i rami degli alberi, le grida di acclamazione, la fiducia. Egli non manifesta esigenze di potere, né forze combattenti, né desideri di trionfo. Egli non vuole vincere nessuno, e questo dovrebbe essere ben chiaro nella sensibilità del nostro mondo credente. A noi piace pensare che Cristo "impera, vince, regna". Cristo viene per servire, per amare fino alla morte, per offrire chiarezza e lucidità su quello che veramente conta. E queste parole vanno lette nel sangue dei martiri messicani agli inizi del secolo XX. Ma poi la voglia di dimostrare e di vincere ci rende facilmente fondamentalisti quando vogliamo e pretendiamo di dimostrare e di difendere la potenza di Dio. Ma Egli ci offre un cammino in libertà verso di Lui, il Signore che ci accompagna discreto e invisibile e che ci accoglie con un abbraccio di comunione. Ci accoglie come umili testimoni della volontà del Padre che ama e non vuol vincere.

|