|

VIII

Domenica dopo Pentecoste VIII

Domenica dopo Pentecoste

22 luglio 2012

Marco10, 35-45

Riferimenti : Giudici. 2, 6-17 - Salmo 105 - Prima ai

Tessalonicesi2, 1-2. 4-12 |

| Lodate il Signore e invocate il suo nome,

proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a lui canti di

gioia, meditate tutti i suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome:

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e

la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Ricordate le

meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua

bocca: voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo

eletto. È lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi

giudizi. |

Giudici. 2, 6-17 In quei giorni. Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli

Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua eredità, a prendere

in possesso la terra. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di

Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano

visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore d’Israele.

Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci

anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres,

sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche

tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne

sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera

che aveva compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che

è male agli occhi del Signore e servirono i Baal; abbandonarono

il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla

terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli

circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore,

abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in mano a

predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In

tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male,

contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro

giurato: furono ridotti all’estremo. Allora il Signore fece

sorgere dei giudici, che li salvavano dalle mani di quelli che li

depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro.

Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così.

Israele vive un periodo difficilissimo mentre cerca di

insediarsi sul territorio che il Signore ha loro assegnato. Non c’è ancora una nazione d’Israele poiché vale

molto di più il rapporto tribale. Ognuno si colloca con le proprie possibilità e cerca i mezzi di sopravvivenza.

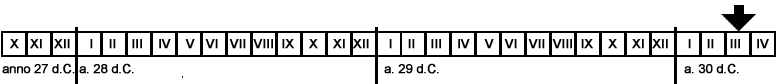

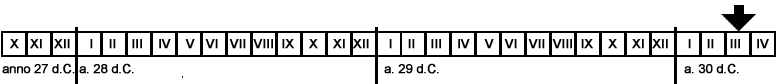

L’unità di popolo avverrà con la monarchia di Davide, attorno all’anno 1000 a C. Così il libro

dei “Giudici” fa riferimento ad un periodo precedente, che va dalla morte di Giosuè (circa il

1220-1200 a.C.) all'inizio dell'epoca monarchica. Vengono raccontate le avventure di alcuni

particolari capi del popolo, chiamati “giudici” che diventano capi tribù e cercano di affrontare i

nemici che attentano alla libertà e alle risorse delle tribù. Il periodo del racconto raccoglie,

complessivamente, fatti e battaglie di circa 160-180 anni. Scelto per le situazioni difficili che turbano la vita di una o

più tribù della comunità, ma non mai molte, il “Giudice” viene considerato un "liberatore", inviato

da Dio che finalmente ha accettato di ascoltare il grido di sofferenza. Così, diversi per esperienza e

per educazione, i “Giudici” sanno riportare il popolo alla sua riconquistata libertà e quindi

ricostruiscono un rapporto di pace con il Signore stesso. Nei vv 2,6-10 il testo si ricollega al libro di

Giosuè per indicare una continuità, sul filo dell’accordo compiuto con Dio nell'assemblea di Sichem (Giosuè 24,1ss) quando

tutto il popolo d'Israele, nelle sue 12 tribù, sancì il patto con Dio dopo aver ascoltato le

parole di Giosuè. Questi, ricordati i fatti della liberazione, aveva chiesto alle tribù la disponibilità a

servire Dio. Il popolo aveva risposto: "Noi serviremo il Signore” (v 21). L’autore di questo libro

garantisce che la generazione di Giosuè , con tutti quei

personaggi che avevano sperimentato la protezione di Dio nel deserto, avevano

tenuto fede all'impegno assunto (v 7). Ma, col passar del tempo (vv 11-17), la storia di Israele si

intorbida. Che cosa, infatti, è diventato, agli occhi di Dio, questo popolo, liberato attraverso Mosè? Lo

scrittore deve dare una risposta coerente alla fede ed ai costumi del suo tempo. Così egli compie una

interpretazione teologica: Dio ha abbandonato il suo popolo e non ascolta più il loro grido poiché Israele compie il male ed ha abbandonato il Dio

dell'Esodo per seguire altre divinità. E’ venuto meno al patto, tradendo il Signore e accogliendo le

stesse usanze, costumi, mentalità dei popoli entro cui si ritrova ad abitare. Essi facilmente si

lasciano ingannare e illudere dalle civiltà più evolute; essendo stati schiavi prima, ed ora contadini e

ignoranti pastori, sono affascinati dal benessere dei popoli della costa, molto più ricchi perché dediti

al commercio. Il benessere viene scambiato come un regalo ottenuto dagli dei

per il dono di offerte o loro carpito con pratiche magiche e usi pagani. Non è lontano il paradigma

del primo peccato dell’umanità, quello di Adamo ed Eva. La prima umanità segue le stesse

dinamiche, volendo raggiungere una propria potenza, immaginando poteri sovrumani. Nell’idolatria si

può ricattare Dio, lo si costringe, lo si obbliga alla fecondità della terra, degli animali e delle

donne. Si ritorna a parlare di schiavitù: "Furono depredati, furono

venduti ai nemici che stavano loro intorno ai quali non potevano più tener testa" (v 14). Il

Signore, tuttavia, finalmente si occupa della liberazione di questo suo popolo come ha sempre fatto e perciò

"fece sorgere dei Giudici" (v 16). Ma l’idolatria non scompare facilmente dall'orizzonte umano,

anche nell'ambito della vita quotidiana dei credenti di oggi. Idolatria significa mettere al

primo posto delle proprie scelte e della propria vita, ciò che non è Dio stesso, ciò che io o la società

riteniamo fondamentale:. Ci creiamo degli Assoluti. Ma la conclusione conduce alla guerra, alla

violenza, alla mancanza del necessario mentre cresce la ricchezza di classi privilegiate. |

Prima ai Tessalonicesi2, 1-2. 4-12 Voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta

in mezzo a voi non è stata inutile. Ma, dopo aver sofferto e

subìto oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio

il coraggio di annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte… come Dio ci ha trovato degni di

affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di

piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole

di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la

gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati

amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri

figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non

solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci

siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e

la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di

peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. Voi siete

testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso

di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete

pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo

esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di

comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno

e alla sua gloria.

Paolo si dimostra subito particolarmente affezionato a questa

comunità che lo ha accolto dopo le fatiche morali e fisiche subite a Filippi (At 16,19-40). Egli,

in questo testo, vuole sottolineare la chiarezza e l’onestà della proposta che fa del Vangelo e vuole

richiamare la gratuità della sua opera. Egli sa che il Vangelo è Gesù, dono del Padre, e la sua

vocazione deve prendere atto di testimoniare l’amore di Gesù, totalmente gratuito come dono del Padre. Paolo ha capito che la gratuità è la discriminante per scoprire

l’opera di Dio.. In tal modo aiuta anche noi un’analisi puntuale delle cose che Paolo enumera. - “Non ho cercato di piacere agli uomini e quindi non mi sono

permesso di adulare per aprirmi un varco nella comprensione e nella simpatia delle

persone; - Non ho cercato la gloria umana né da voi né da altri, pur

potendolo fare, in nome della mia autorità; - Sono stato amorevole tra voi come una madre che ha cura dei

figli; - Nel mio attaccamento a voi vi avrei dato anche gratuitamente

la vita; - Sempre per gratuità, ho lavorato duramente giorno e notte per

guadagnarmi il pane e non essere di peso a nessuno; - Con ogni mezzo e gratuitamente ho cercato di parlarvi, di

darvi esempio e di incoraggiarvi alla sapienza ed all’accogliere il Vangelo di Gesù

che io mi glorio di portare come una missione ed un compito. E’ la vocazione: che Dio mi ha affidato.

Mi sono sforzato di non piacere agli uomini ma a Dio che conosce il cuore di ciascuno”; - Il compito educativo non è solo materno ma ugualmente paterno

e Paolo sente che deve svolgere insieme questo ruolo, prezioso ed importante,

valorizzato particolarmente nel mondo ebraico, poiché è il padre che trasmette la Sapienza di Dio alle

nuove generazioni. - Per questo Paolo chiede ai cristiani ed anche a Dio di

essergli “testimoni del suo comportamento: “santo, giusto e irreprensibile"; - Paolo ricorda che “abbiamo esortato ciascuno di voi, e

incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio" (vv 11-12). - In questa prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo utilizza la

parola greca “parresia” che significa: "parlare con chiarezza, coraggio e verità" e constata

che non è stata vuota la sua presenza né tanto meno inutile. Paolo, in tal modo, ha chiarito un atteggiamento fondamentale

dell'adulto credente: operare nella gratuità. E’ la caratteristica essenziale di Dio che Gesù ha

tradotto ogni giorno e che lo sforzo che la Comunità cristiana dovrebbe riproporre nei suoi criteri, stili,

proposte, operosità. Nel mondo è così stupefacente che insieme meraviglia, e crea diffidenza, sospetto

e dubbi di ambiguità. Eppure, anche se difficile, è un orizzonte da tenere continuamente presente. |

Marco10, 35-45 In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno

alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete

quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o

essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io

bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi

sarete battezzati.

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per

coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e

Giovanni.

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono

considerati i governanti delle nazioni dominano su di

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare

grande tra voi sarà vostro servitore,

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti». In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno

alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete

quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o

essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io

bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi

sarete battezzati.

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per

coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e

Giovanni.

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono

considerati i governanti delle nazioni dominano su di

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare

grande tra voi sarà vostro servitore,

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti».

Questo testo fa parte di quel capitolo 10 che costituisce una splendida

catechesi per l’adulto credente. Ritroviamo, a tratti, i brani che, per sé, andrebbero, comunque

ripensati insieme, anche se poi siamo obbligati ad analizzarli passo passo. Marco sta raccontando che Gesù è

in cammino con i suoi verso Gerusalemme ed ha raccolto qui cinque scelte fondamentali che il

credente deve far propri, seguendo Gesù maestro: E vanno affrontate tutte, in termini di gratuità

e di novità, nello stile di Cristo stesso: il matrimonio (Mc. 10,1 -12) , la emarginazione e le

sofferenze attorno a sé,accogliendo i piccoli e i poveri (13-16), il guadagnarsi il pane e quindi il

condividere il denaro (17-34), il potere che ogni persona ha acquisito (35-45), la ricerca religiosa che

riscopre Gesù uomo-Dio, Figlio di Davide (46-52).Gli apostoli hanno percepito, ormai chiaramente, quale sarà la conclusione di

questo viaggio. Non hanno il coraggio di fare altre domande, né di dissuadere Gesù poiché, quando

Pietro ha solo tentato di opporvisi, si è sentito dire: "Vai dietro di me, Satana, poiché non pensi

secondo Dio ma secondo gli uomini" (Mc 8,23). E tuttavia, tra i discepoli, serpeggiano varie domande

che li aprono, in pratica, sul futuro: "Dopo che Gesù sarà morto, chi avrà il potere in questa

comunità? Quando sarà risorto e nella gloria, chi avrà più potere?”Senza un minimo di discrezione, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si

presentano da Gesù con una richiesta: “Vogliamo che tu faccia ciò che ti chiediamo”. Il tono è

esigente, quasi espressione di un diritto. Gesù ne ha parlato, qualche tempo prima. “Dopo la

morte (8,38), sarebbe venuto nella gloria del Padre suo con gli angeli santi”.Ai due apostoli è rimasta in memoria “la gloria”, detta una volta sola ma che

non hanno dimenticato: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno

alla tua sinistra».Vogliamo venire con te in cielo per giudicare, accanto a te, il mondo”.Quando Marco scrive, Giacomo e Giovanni hanno veramente affrontato una vita di

amore e di testimonianza in spirito di profonda gratuità (Giacomo ha già dato la vita

(At12,2) e Giovanni sta sostenendo con profondità e coraggio alcune comunità. Avevano maturato via via

il significato dell’essere con Gesù. Gesù chiarisce subito che non ci sono né carriere, né raccomandazioni, né

progressi per meriti. Il Regno di Dio non vive le stesse logiche di questo mondo e Marco tiene a

sottolineare che sono necessarie mentalità diverse che rifuggano dalla competizione per i primi posti. Scegliere Gesù non dà onore né grandezza e sbaglia completamente prospettiva chi

individua la sua dimensione religiosa per prestigio ed onore. Per spiegarsi ,Gesù utilizza due immagini: quella del calice e quella del

battesimo. Il calice rappresenta il destino, buono o cattivo di una persona e Gesù stesso

chiede al Padre:“Allontana da me questo calice” (Mc14,36) quando è nel Getsemani in attesa del

suo arresto. Il battesimo richiama l'immersione nelle acque della morte. L'uno e l'altro identificano le sofferenze della passione di Gesù che egli

affronta per portare speranza a tutti: Egli si fa servo, obbediente al Padre. Anche loro soffriranno ma il posto della gloria è dato gratuitamente dal Padre. La reazione degli altri è evidente, ma Gesù "li chiamò a sé" (è un momento

particolare di concentrazione e di rivelazione) e dice: "Verificate lo stile e i criteri della

gestione di ogni potere che esiste sulla terra. Ci sono poteri politici, economici, sociali, religiosi,

culturali". Essi manifestano un dominio, hanno pretese di privilegi, bisogno di cerimoniali, gerarchie e dignità

diverse. Ma tra voi non deve essere così. Il confronto è con uno schiavo: il livello più basso della

società a cui tutti danno ordini. Chi ha potere, si deve sentire servitore e ultimo della sua

comunità, cioè persona a disposizione. Gesù stesso, che è maestro, come i maestri del tempo, avrebbe diritto di essere

servito dai suoi discepoli; lo dovrebbero accudire, lavargli i piedi, perché, una volta promossi

rabbi, anch’essi si possano sentire serviti dai propri discepoli.. E invece è proprio Gesù che

laverà i piedi ai suoi discepoli, prima della cena nel Cenacolo (Gv13,4-5).Il compito dell'autorità, da chiunque essa sia esercitata, è perciò quello di

verificare, avendo responsabilità e sapienza, chi sia in maggiori difficoltà e di operare per il

"bene comune".

|

VIII

Domenica dopo Pentecoste

VIII

Domenica dopo Pentecoste  In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno

alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete

quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o

essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io

bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi

sarete battezzati.

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per

coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e

Giovanni.

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono

considerati i governanti delle nazioni dominano su di

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare

grande tra voi sarà vostro servitore,

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti».

In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno

alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete

quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o

essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io

bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi

sarete battezzati.

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per

coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e

Giovanni.

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono

considerati i governanti delle nazioni dominano su di

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare

grande tra voi sarà vostro servitore,

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti».