DOMENICA DELLA SAMARITANA

II di Quaresima

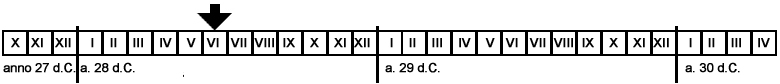

29 febbraio 2018

Giovanni

4, 5-42

Riferimenti : Deuteronomio 5, 1-2. 6-21 - Salmo 18 -

Efesini 4, 1-7 |

| La legge del Signore è perfetta, rinfranca

l’anima; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;i giudizi del

Signore sono fedeli, sono tutti giusti. |

|

Deuteronomio 5, 1-2. 6-21

In quei

giorni. Mosè convocò tutto Israele e disse loro:

«Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi

io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e

custoditele per metterle in pratica. Il Signore,

nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza

sull’Oreb. “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti

ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla

condizione servile. / Non avrai altri dèi di

fronte a me. / Non ti farai idolo né immagine

alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto

è quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque

sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro

e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo

Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa

dei padri nei figli fino alla terza e alla

quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma

che dimostra la sua bontà fino a mille

generazioni, per quelli che mi amano e osservano

i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il

nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non

lascia impunito chi pronuncia il suo nome

invano. Osserva il giorno del sabato per

santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha

comandato. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo

lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in

onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun

lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né

il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo

bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il

forestiero che dimora presso di te, perché il

tuo schiavo e la tua schiava si riposino come

te. Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra

d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto

uscire di là con mano potente e braccio teso;

perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di

osservare il giorno del sabato. Onora tuo padre

e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha

comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e

tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio,

ti dà. / Non ucciderai. / Non commetterai

adulterio. / Non ruberai. / Non pronuncerai

testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.

Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non

bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo

campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né

il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che

appartenga al tuo prossimo”».

Nel libro del Deuteronomio (5,1-2.6-21),

Mosè inizia il suo secondo discorso in cui

svilupperà l'esortazione all'osservanza della

legge di Dio nell'Alleanza del Sinai (cc 6-11).

E, prima di tutto, ricorda i precetti del

Signore che vogliono esprimere le esigenze che

il popolo deve concretamente sviluppare per

entrare in comunione con Dio. Vengono detti

"Decalogo": sono, infatti, le "dieci parole" che

Dio pronuncia per ricostruire un popolo libero e

duraturo, a somiglianza delle dieci parole che

l'autore biblico ricorda nel primo racconto

della creazione per creare il mondo (Gen. 1). Se

Dio può fare il mondo gratuitamente e da solo,

può però mantenere nella consistenza e nella

vitalità il suo popolo solo mediante

l'ubbidienza alle sue leggi.

Questa edizione

dei "Comandamenti" è simile ad un'altra,

presentata nel libro dell'Esodo (20,2-17). Tutte

e due, in sintesi, ripercorrono i fondamentali

doveri religiosi e morali dell'uomo verso Dio e

il prossimo. Qualche variazione, nel libro del

Deuteronomio (che leggiamo oggi) è data dalla

preoccupazione di rendere più attuale e viva la

Parola di Dio. Nella tradizione occidentale, la

proibizione dell'immagine è parte del primo

comandamento mentre sono due i comandamenti del

"desiderio": "non desiderare la donna d'altri e

la roba d'altri" (il 9° e il 10º). Nelle

comunità ebraiche, invece, la proibizione delle

immagini è un comandamento a sé, mentre i

comandamenti del "desiderio", il 9° e il 10º,

vengono formulati come un solo comando. Dopo il

precetto sul "nome" divino da non violare

"invano", cioè con un uso magico e offensivo,

appare la prima notevole variante. Essa è nel

comandamento sul sabato. Il riposo e il culto

del sabato, nel capitolo 20 dell'Esodo (vv.

8-11), erano considerati una celebrazione

dell'opera della creazione ( si rilegga Genesi

2,1-4). Ora, invece, il sabato è visto come

memoria della liberazione dalla schiavitù

d'Egitt0. E' quindi il giorno della libertà' per

cui ci si deve ricordare del Signore che vince

ogni oppressione e invita Israele a superare

ingiustizia e schiavitù. Infine, con l'ultimo

comandamento, che unisce il nono e il decimo

sotto l'imperativo del "non desiderare" (cioè

del non progettare il male), si ha la seconda

variazione di rilievo. La donna viene anticipata

rispetto alla casa, al campo, agli schiavi, agli

animali del prossimo: si tempera, così, la

visione arcaica maschilista che riduceva la

donna a un bene di proprietà della famiglia.

Gesù dirà che per entrare nella vita eterna sono

sufficienti i dieci comandamenti (Mc 10,17-22).

Poi però Gesù aggiungerà i consigli evangelici.

Al di fuori della Legge, l'Antico Testamento

ricorda raramente il decalogo, anche se ci sono

dei richiami (Os 4,1; Ger 7,8; Salmo 81,10-11)

ma acquisterà molto valore nel Cristianesimo

attraverso l'uso che se ne fa nel Nuovo

Testamento. "Colui che comanda è anche il tuo

liberatore" (v 6): sono leggi per la tua

salvezza, per la tua speranza, per la tua

libertà.

|

Efesini 4, 1-7

Fratelli, io,

prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in

maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni

umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito

per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo

spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati

chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una

sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che

è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente

in tutti. / A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia

secondo la misura del dono di Cristo.

Inizia, nella lettera agli Efesini, una seconda parte che

intende suggerire un progetto di vita cristiana, ancorata

all'unità di credenti che costituiscono il corpo di Cristo.

Vengono dati cinque suggerimenti di comportamento, e il numero

cinque potrebbe essere il richiamo alla Legge, alla nuova Legge

come per gli ebrei la Legge è costituita nei primi cinque libri

della Scrittura. Comportarsi in maniera degna della chiamata

significa vivere "con umiltà, dolcezza, magnanimità,

sopportazione nell'amore ( e potrebbe essere tradotto come

accoglienza) e responsabilità dell'unità per mezzo della pace".

Paolo premette, a questo suggerimento di vita, il fatto di

essere "prigioniero a motivo del Signore". Egli si pone come

richiamo di stile di vita: infatti si è giocato la libertà e il

futuro, probabilmente, per la fede in Gesù. Egli crede in Gesù e

vuole intensamente che viva nel cuore di ogni comunità. Così,

ricordando il coraggio della unità, elenca sette ragioni perché

ci sia un cammino di comunione. Inizia dall'essere "un unico

corpo" fino ad avere "un unico Dio, padre di tutti".

L'esperienza rende consapevoli del lavoro che bisogna fare per

la fede, perché bisogna vivere in una comunità. E Paolo si

preoccupa di dire: "Avete, fondamentalmente, a modello Cristo

che accoglie tutti senza distinzione, si mette a disposizione di

tutti, offre la sua vita per tutti". L'unità nella comunità

cristiana non è frutto di simpatia, di interessi, di accordi, di

razza, lingua, cultura, mentalità, carattere. Persino la stessa

religione può portare a indurimenti e a tensioni diversi, fino a

giungere ad esclusioni, a lacerazioni, a rifiuti. Se poi ci si

gioca in una dimensione di potere, proprio la scusa del

difendere la religione può condurre all'oppressione dell'altro.

La storia della Chiesa si offre anche questi esempi. Tutto ciò

nasce dalla istintività, dalla radice di male che faticosamente

ciascuno deve estirpare da sé, da paure, dalla volontà di

potenza. Tutto il testo continua nell'incoraggiare una unità

matura, adulta, fedele, capace di accoglienza. Ciascuno è

chiamato ad una collaborazione, e deve svolgere una sua

vocazione ed un suo compito. La nostra esperienza, superando

diffidenze e paure, ci sta insegnando che le diversità

costituiscono ricchezza. Vanno favoriti gli incontri, gli aiuti

reciproci, la collaborazione. A ciascuno di noi sono stati dati

doni particolari. Mantenendo con coraggio l'unità e

l'accoglienza, questi doni si moltiplicano e diventano

testimonianza, capaci di portare speranza nel mondo. Tutto

questo è segno e premessa di pace.

Cittadina di Sichar ove vi è il pozzo di Giacobbe |

Giovanni

4, 5-42 Giovanni

4, 5-42

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria

chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo

figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il

viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna

samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi

discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna

samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che

sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i

Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui

che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe

dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo

è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande

del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi

figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua

avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più

sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente

d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –,

dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui

ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli

risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non

ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo

marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo

che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi

invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le

dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme

adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che

conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa

– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così

infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e

quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la

donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci

annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel

momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una

donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con

lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla

gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto.

Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i

discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da

mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un

l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il

mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua

opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”?

Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già

biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto

per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo

infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho

mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi

siete subentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città

credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto

tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo

pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più

credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi

discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che

questi è veramente il salvatore del mondo».

Giovanni

(4,5-42) racconta l'episodio della samaritana, richiamando il viaggio che fa

dalla Giudea alla Galilea (v 3): vuole sviluppare la conoscenza di Gesù,

ricordando la rivelazione fatta alla Samaritana, ai discepoli e, alla fine,

ai Samaritani chiamati dalla Samaritana stessa. Gesù, da poco tempo, ha

incominciato a predicare e a manifestare il suo messaggio. Incontra diverse

reazioni di fede (raccolte in questi primi capitoli di Giovanni): Nicodemo

(la fede imperfetta dei Giudei sempre bisognosi di segni per credere:

Gv.3,1-21), la samaritana (la fede pronta: Gv.4,5-42) e il funzionario reale

(adesione piena a Cristo: Gv.4,46-54). Gesù, veramente stanco del viaggio, è

preoccupato di raggiungere e di sostenere il mondo lontano dei samaritani,

disprezzati dai credenti e odiati. Nella cultura ebraica dire ad uno

"samaritano" era come dire "eretico, pagano, miscredente, rifiuto di Dio". E

per questo Gesù, per provocazione, ricorda i samaritani come protagonisti:

uno per tutti la Parabola del Buon Samaritano" I Samaritani discendevano da

un miscuglio di popolazioni importate dagli Assiri nel 721 a.C. per

ripopolare la Samaria distrutta. Essi avevano contaminato la religione di

Jahvè con credenze idolatriche e, perciò, dopo il ritorno da Babilonia (538

a.C.), i Giudei non vollero avere alcun rapporto con loro, ritenendoli impuri

come i pagani La rivalità aumentò quando il sommo sacerdote giudeo Giovanni

Ircano distrusse il loro tempio sul monte Garizim nel 128 a.C. Ritenevano

ispirati solo i 5 libri di Mosè (la legge). Il pozzo di Giacobbe è il più

profondo pozzo in Palestina (circa 30 metri). E proprio qui, nel richiamo di

Giacobbe, capostipite del popolo d'Israele, Gesù si fa mendicante di acqua: è

il suo modo discreto per iniziare un dialogo con una donna infedele e per

riconquistarla alla verità. Due sono i valori fondamentali: il dono

dell'acqua viva (simboleggia la rivelazione di Gesù) e il dono dello Spirito,

che garantisce il nuovo culto "in Spirito e verità". Vi è una introduzione

storico-geografica (vv 4-6) e una conclusione storico-teologica (vv 39-42).

Il racconto si svolge in due grandi scene: il dialogo di Gesù con la

Samaritana (vv 7-26) e quello con i discepoli (vv 31-38) che ritornano,

mentre la Samaritana va in città ad annunciare (vv 27-30). E il colloquio con

la Samaritana è diviso in due parti (vv 31-34 e 35-38). In tutto il testo si

sviluppa la conoscenza progressiva dì Gesù: un giudeo (v 9), uno più grande

di Giacobbe (v 12), un Signore capace di compiere un prodigio (v 15), un

profeta (v 19), il Messia che viene alla fine della storia (vv 25-26,29),

l'inviato del Padre che, a sua volta, invia (vv 34-38), il Salvatore del

mondo ( v 42). La domanda predominante: "Chi è colui che ti parla?" (v 10) ha

due risposte. Gesù è Messia (v 26) e Gesù è salvatore del mondo (v42),

proclamato solennemente. Varie riflessioni sì profilano: Gesù è acqua viva,

rivelazione e Spirito. Egli chiede la conversione del cuore, propone un culto

genuino, invia nel mondo per la salvezza di tutti, mentre la Samaritana è la

donna disincantata, lontana da Dio ma coraggiosa, attenta mentre devia i

tentativi di Gesù di farla riflettere su se stessa. Eppure non fugge davanti

a Gesù. Con tutte le sue perplessità, alla fine accetta di fare un cammino di

ricerca e fedeltà per arrivare alla verità: acqua viva.

|