PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

4

febbraio 2018

Luca 7, 36-50

Riferimenti : Osea 6, 1-6 - Salm0 50 -

Gàlati 2, 19 – 3, 7 |

| Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua

grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla

mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non gradisci il

sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito

contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o

Dio, non disprezzi. |

|

Osea 6, 1-6

Così dice il Signore

Dio: «Voi dite: “Venite, ritorniamo al Signore:

/ egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. /

Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. / Dopo

due giorni ci ridarà la vita / e il terzo ci

farà rialzare, / e noi vivremo alla sua

presenza. / Affrettiamoci a conoscere il

Signore, / la sua venuta è sicura come l’aurora.

Verrà a noi come la pioggia d’autunno, / come la

pioggia di primavera che feconda la terra”. /

Che dovrò fare per te, Èfraim, / che dovrò fare

per te, Giuda? / Il vostro amore è come una nube

del mattino, / come la rugiada che all’alba

svanisce. / Per questo li ho abbattuti per mezzo

dei profeti, / li ho uccisi con le parole della

mia bocca / e il mio giudizio sorge come la

luce: / poiché voglio l’amore e non il

sacrificio, / la conoscenza di Dio più degli

olocausti».

Osea, che vive nel

secolo ottavo a. C., è testimone di una tragedia

che ha coinvolto le tribù del Nord e le tribù

del Sud di Israele. Le tribù del Nord, chiamate

in questo caso Efraim, desiderose di scrollarsi

di dosso il giogo assiro, attaccano le tribù del

Sud, abitanti nella Giudea e quindi a

Gerusalemme, essendosi già impossessate di città

più piccole vicine. Esse immaginano di

contrastare così l'impero assiro.

Ma il re

Acaz, re di Giuda, nonostante l'invito

insistente di Isaia di non rivolgersi al re

straniero, chiede l'intervento della signoria

Assira che arriva velocemente e devasta con

brutalità, vandalismi e ferocia tutto il

territorio del Nord. In questo caso, però,

travolge anche il Sud di Israel, se non altro

facendo pesare l'intervento e il soccorso con

pesanti tributi. Di fronte a questa tragedia,

finalmente, ci si rende conto che ciò che è

avvenuto è causato dalla disobbedienza e dalla

infedeltà a Dio. Egli aveva mandato avvisi

precisi ma il re e il popolo non hanno voluto

ascoltare. A questo punto, però, finalmente, ci

si rivolge a Dio dopo la sconfitta, convinti che

una conversione rimetterà a posto le cose: di

Dio ci si può fidare. "Egli guarisce, Egli

fascia le piaghe, Egli ridà la vita in breve

tempo (tre giorni)". La sua presenza e il suo

intervento sono garantiti come l'aurora, come la

pioggia d'autunno e di primavera: il sole

illumina e la pioggia feconda la terra. Questa è

la fede che il popolo d'Israele riesce a

recuperare nei momenti di difficoltà e di crisi.

Ma il Signore risponde attraverso il profeta e

usa le stesse immagini ma riducendole: nube nel

mattino, e quindi nube che oscura i sole, e

rugiada, solo rugiada che svanisce ai primi

raggi. Il Signore rimprovera la fragilità e la

superficialità del rapporto che il suo popolo ha

con Lui. E infatti tutta la religiosità di

Israele, che di fronte alla sventura moltiplica

i sacrifici di animali e le offerte al tempio,

deve rivedere la propria posizione, maturando

l'amore e la misericordia, la conoscenza di Dio

prima degli olocausti e dei sacrifici. L'ultima

frase: "Voglio l'amore, non sacrificio, la

conoscenza di Dio più degli olocausti" (v 6) è

sempre molto presente nell'opera di Gesù,

soprattutto nei momenti difficili in cui egli

affronta situazioni di discriminazione, di

rifiuto delle persone, di giudizi, di

opposizione violenta verso coloro che sbagliano.

E di fatto Gesù utilizzerà questa frase proprio

come risposta allo stupore di scandalo e di

recriminazione verso di Lui da parte di cultori

della legge, esigenti e fedeli (i farisei). Gesù

accetta di mangiare insieme con pubblicani e

peccatori, amici di Matteo che Gesù stesso aveva

invitato a seguirlo come discepolo (Matteo

9,9-13). E questo crea una opposizione

durissima. Gesù conclude: "Non sono venuto a

chiamare i giusti ma i peccatori. Non sono i

sani che hanno bisogno del medico ma i malati.

Andate dunque e imparate che cosa significhi

misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti

non sono venuto a chiamare i giusti ma i

peccatori".

|

Gàlati 2, 19 – 3, 7

Fratelli,

mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per

Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma

Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo

nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se

stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio; infatti,

se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano.

O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi

dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso!

Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere della Legge che

avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della

fede? Siete così privi d’intelligenza che, dopo aver cominciato

nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della

carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano!

Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo

a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché avete

ascoltato la parola della fede? Come Abramo ebbe fede in Dio e

gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che figli

di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.

Paolo si sente particolarmente perseguitato da

gruppi di ebrei convertiti che però temono di abbandonare le

usanze e la mentalità ebraica. Sono quelli che vengono "da parte

di Giacomo"(2,12) (responsabile della Chiesa di Gerusalemme).

Pietro stesso ha seguito una condotta di comunione con i pagani

convertiti e mangia serenamente con loro senza problemi, ad

Antiochia. Ma il fatto di questa venuta ha irrigidito i rapporti

per cui "Pietro cerca di tirarsi indietro e di appartarsi,

timoroso dei giudei convertiti. Presero il suo atteggiamento

falso anche altri giudei e perfino Barnaba" (v13). Il problema

che sorge è squisitamente teologico. Chi o che cosa salva? Sono

le regole, la legge, le remore che bisogna rispettare e che,

nella condizione in cui ci troviamo, ci fanno sentire travolti

da separazioni e diffidenze, rifiuti e lacerazioni? O ci salva

la fede in Gesù che ci garantisce una fraternità, il superamento

dell'esclusione, la scoperta di un amore universale che ci apre

ad essere il nuovo popolo? Si riesce allora a capire la reazione

di Paolo: "Egli si oppose a Pietro, affrontandolo direttamente a

viso aperto" (v 11). Paolo infatti vuole riproporre nelle sue

lettere e nella sua predicazione la fede in Gesù come struttura

fondamentale. Si capisce allora tutta la sua insistenza e la sua

polemica nella contrapposizione tra fede e opere. C'è il

pericolo, sempre presente, di pensare che tutto dipenda da noi,

dalle nostre azioni, dei nostri criteri di comportamento, e non

dalla forza della fede e dalla ricerca di Gesù. Il Paradiso ci

viene dato dalla grazia di Dio perché egli ci considera suoi

figli e vuole che, insieme con lui, possiamo godere la bellezza

e la grandezza della Sua vita. Questo atteggiamento ci porta ad

essere attenti, rispettosi della sua Parola e fondamentalmente

riconoscenti e gioiosi del dono che Gesù ci ha fatto. Certamente

tutto questo ci porta a vivere secondo la sua Parola, ma la

religione cristiana è ringraziamento, insieme con la

responsabilità, e diventa dono insieme con l'impegno e diventa

comunione con gli altri perché figli dello stesso Padre. Paolo

si mostra durissimo con i suoi fratelli Galati che egli ha

convertito. Chiamandoli per ben due volte, persone "senza

criterio" (o stolti), elenca cinque domande la cui risposta è

una sola, quella, cioè, che Paolo stesso desidera far loro

capire: "Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti

in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché

avete ascoltato la parola della fede?" L'immagine che Paolo

continua a proporre è quella di Abramo "che ebbe fede in Dio e

gli fu accreditato come giustizia".

|

Luca 7, 36-50 Luca 7, 36-50

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il

Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a

tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si

trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro,

presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo

questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un

profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una

peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli

rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli

doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che

restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di

più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli

disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a

Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato

l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha

asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da

quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con

olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io

ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece

colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati

sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è

costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede

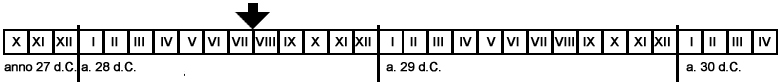

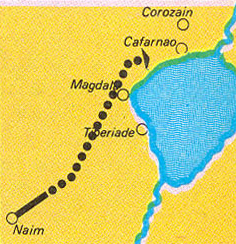

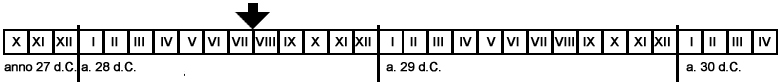

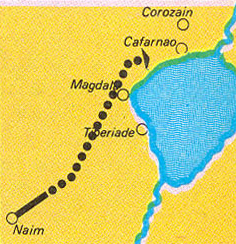

ti ha salvata; va’ in pace!». Dio è in visita del suo

popolo attraverso l'attività di Gesù. In questo capitolo 7 guarisce il servo

di un centurione, risuscita un fanciullo morto di Nain, risponde alla domanda

di Giovanni Battista e lo elogia, perdona la peccatrice. Quest'ultimo

episodio avviene durante un banchetto, di sabato, con Gesù invitato da

Simone, che è un fariseo onesto, e che vuole approfittare, all'uscita dalla

sinagoga, di parlare con Gesù, e continuare una riflessione sui testi biblici

di quel giorno, proposti e commentati, probabilmente, da Gesù stesso. E

desidera, nello stesso tempo, farsi un'idea più precisa di Gesù. Quasi

certamente si è preoccupato di avere, come commensali, altre persone di

corretta moralità per evitare che un pranzo non fosse rovinato da persone

impure o anche semplicemente rozze. Di giorno la porta della casa resta

sempre aperta, ma difficilmente qualcuno, malvisto, che non sia in confidenza

con colui che ospita si arrischia di entrare. Così, con stupore, si scopre

che si fa avanti una donna chiacchierata, e di dubbia fama. Non chiede

permesso a nessuno, punta dritto verso Gesù, si inginocchia piangente e

asciuga con i capelli sciolti i piedi di Gesù, bagnati dalle sue lacrime.

Tutti sono sconcertati e perplessi, ma nessuno la ferma o la scaccia, poiché

il capo di casa non fa nessun cenno. Egli resta a guardare. Però il suo volto

esprime perplessità e irritazione, ma anche curiosità circa il comportamento

di Gesù. Gesù, allora, inventa, lì per lì, una parabola di misericordia e

quindi Lui stesso si preoccupa di applicarla alla situazione creatasi.: "Vedi

questa donna?". Chi ama di più? E risponde: colui o colei a cui è stato

perdonato di più. E Gesù fa emergere i gesti di maggiore amore:

l'accoglienza, le lacrime di pentimento, mentre il fariseo ospitante non ha

fatto nulla di tutto questo. Per sé non è tenuto ma è rimasto al limitare

della correttezza. Probabilmente questa donna ha già conosciuto Gesù, ed ha

già ricevuto una consolazione per la sua speranza. Per questo ama di più, e

compie gesti coraggiosi e umili, gesti di chi si sente aiutata e perdonata.

Ama di più perché sa scoprire la sua povertà e sa apprezzare la grandezza di

amore e di gioia a cui Gesù si richiama. Il fariseo, invece, ritiene di non

aver bisogno di perdono. Non è disonesto ma è un estraneo a Gesù e da Lui si

aspetta molto poco.

|

Luca 7, 36-50

Luca 7, 36-50