SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

26 maggio 2013

Giovanni 14, 21-26

Riferimenti :

Genesi. 18, 1-10a - Salmo 104 -

1 Cor 12, 2-6

|

| Signore, mio Dio, quanto sei grande!

Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un

manto. Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque

la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali

del vento; fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme

guizzanti i tuoi ministri. Hai fondato la terra sulle sue basi,

mai potrà vacillare. L'oceano l'avvolgeva come un manto, le

acque coprivano le montagne. Alla tua minaccia sono fuggite, al

fragore del tuo tuono hanno tremato. Emergono i monti, scendono

le valli al luogo che hai loro assegnato. Hai posto un limite

alle acque: non lo passeranno, non torneranno a coprire la

terra. |

|

Genesi. 18, 1-10a

In

quei giorni.

Il

Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva

all'ingresso della tenda nell’ora più calda del

giorno.

Egli alzò gli occhi e vide che tre

uomini stavano in piedi presso di lui. Appena

li vide, corse loro incontro dall’ingresso della

tenda e si prostrò fino a terra,

dicendo: «Mio

signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi,

non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.

Si vada a prendere un po’ d’acqua,

lavatevi i

piedi e accomodatevi sotto l’albero.

Andrò a

prendere un boccone di pane e ristoratevi;

dopo potrete proseguire, perché è ben per

questo che voi siete passati dal vostro servo».

Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».

Allora Abramo andò in fretta nella

tenda, da

Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,

impastala e fanne focacce».

All’armento

corse lui stesso, Abramo; prese un vitello

tenero e buono e lo diede al servo, che si

affrettò a prepararlo.

Prese panna e latte

fresco insieme con il vitello, che aveva

preparato, e li porse loro. Così, mentre egli

stava in piedi presso di loro sotto l’albero,

quelli mangiarono.

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?».

Rispose: «È là nella tenda».

Riprese:

«Tornerò da te fra un anno a questa data e

allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».

L’ospitalità è un regalo grande che l’umanità dei poveri si è

sentita in obbligo di dare, soprattutto in una

realtà di vita come è il deserto, tra i beduini, e nei

pericoli dei mari tra i marinai. Qui ci troviamo nella

splendida ospitalità che Abramo offre a degli sconosciuti. E

nella lettera agli Ebrei (13,2) si dice che

“Alcuni, praticandola, hanno accolto, senza saperlo, anche

gli angeli” (e probabilmente l’autore biblico

ha in memoria l’episodio di Abramo). Il Signore decide di

visitare il suo amico Abramo e lo fa in

incognito, sotto forma di tre viandanti anonimi che si

trovano a passare vicino alla tenda di Abramo, alle

querce di Mamre, dove Abramo si è accampato. E’ un racconto

misterioso che, inizialmente, si svolge

nella normalità di viandanti accaldati e spersi in un deserto

assolato. Mentre Abramo si riposa nell’ora

più calda del giorno, all’ombra della tenda, e probabilmente

sonnecchia, è però sempre vigile. Scopre

all’improvviso tre uomini in piedi davanti a lui.

Tutto lo scenario cambia e Abramo si preoccupa di offrire

ospitalità nel modo più immediato e più

sontuoso possibile. Provvede subito all’acqua frasca, al

lavaggio dei piedi e a far accomodare gli

sconosciuti all’ombra. Poi li prega di pazientare e

provvederà ad un boccone di pane ed a un ristoro

possibile. Sempre Abramo non solo ordina ed organizza per la

cucina, a Sara chiede di impastare pane

fresco ma il quantitativo è enorme: circa 50 kg di farina e

lui stesso sceglie un “vitello tenero e buono”,

ordinando poi di prepararlo e cuocerlo.

Il bisogno di ospitalità rende Abramo attento, servizievole,

premuroso: in piedi, a servizio delle esigenze

degli sconosciuti e affettuoso.

Di fronte all’accoglienza ed alla gratuità gli sconosciuti

rispondono con una promessa: “Tornerò tra un

anno e Sara avrà un figlio” (da notare i cambi impensabili da

singolare a plurale e vice versa). Dio

scende nel suo popolo ed offre la vita gratuitamente. Il

popolo d’Israele si svilupperà sulla promessa di

Dio e sulla ospitalità di Abramo. Anche il popolo santo della

Chiesa si svilupperà con il dono di Dio

che si fa anonimo e piccolo e si costituisce come un popolo

accogliente della Parola del Signore e dei

suoi progetti.

Dio mangia alla tavola di Abramo, Gesù mangia la sua cena

alla tavola di amici: l’ospitalità prende la

forma di un banchetto. E un banchetto ci è rimasto come

momento di un popolo che si raduna insieme, a

messa, e costruisce il progetto di un futuro di pace avendo a

commensale, misteriosamente, Gesù vivo.

Qualcuno dei Padri della Chiesa ha voluto vedervi la Trinità

e un monaco russo Andrej Rublëv (1360-

1430) ha dipinto la sua splendida icona della Trinità a

tavola. Ma nel VT non c’è alcun accenno alla

Trinità, né è possibile ipotizzarlo.

Ma c’è un altro problema che ha fatto impazzire i rabbini,

anche se di poco conto per noi. Un banchetto

ebraico non può avvicinare insieme carne e latticini. E vero

che la legge sarà data a Mosè molto dopo ed

è pur vero che l’ospitalità e la premura hanno fatto pensare

ad un ristoro con latte cagliato e carni

abbondanti. Ma il problema per i mondo ebraico resta.

Gesù ricorderà che ancor oggi è possibile incontrare il

Signore e sfamarlo in un gesto di ospitalità.

“Avevo fame, avevo sete.. e ti mi hai dato da mangiare e da

bere” (Mt25, 31-46). |

1 Cor 12, 2-6

Fratelli,voi sapete infatti che,

quando eravate pagani, vi lasciavate

trascinare senza alcun controllo verso

gli idoli muti.

Perciò io vi dichiaro:

nessuno che parli sotto l’azione dello

Spirito di Dio può dire: «Gesù è

anàtema!»; e nessuno può dire:

«Gesù è Signore!», se non sotto

l’azione dello Spirito Santo.

Vi sono diversi carismi, ma uno solo

è lo Spirito;

vi sono diversi

ministeri, ma uno solo è il Signore;

vi sono diverse attività, ma uno solo

è Dio, che opera tutto in tutti.

Nella Comunità cristiana di Corinto sorgono disagi e

dissapori poiché si sono sviluppati doni particolari

e si sono messe in mostra possibilità e attività che

suscitano gelosie e rancori. Si pretende un confronto

serrato ed una gerarchia riconosciuta di doni o “carismi” che

lo Spirito ha moltiplicato tra persone

credenti perché diventassero sostegni, aiuti e forza per la

comunità intera. E invece si pretendono titoli

onorifici, si esigono maggior rispetto e precedenze, si

reclamano diritti e privilegi.

I doni di Dio sono dati a ciascuno per “l’utilità comune”

(12,7) e tutto è dono dello Spirito. Mentre,

quando domina il mondo della idolatria, il rapporto con la

divinità è assolutamente inesistente poiché ci

si ritrova davanti ad idoli muti, ora il linguaggio deve

imparare a verificare il significato del proprio

dialogo con Gesù. Che cosa diciamo di Gesù? Se per noi è

grande, ed è il Signore, lo riconosciamo nella

forza dello Spirito poiché è lo Spirito che alimenta la fede.

Se abbiamo lo Spirito, noi scopriamo la

bellezza della fede e la presenza di Gesù che ci porta al

Padre.

Entrando nella struttura del testo, si distingue tra

“carismi”: doni particolari e gratuiti conferiti dallo

Spirito; ci sono “ministeri” o funzioni orientati al bene

della comunità, e ci sono “operazioni”, cioè

manifestazioni della potenza di Dio.

Paolo si preoccupa di accompagnare i credenti verso una

visione unitaria in comunione con Dio. Anche i

pagani hanno esperienze religiose particolari e le

attribuiscono ad diverse divinità. Per i cristiani la fonte

è l’unico Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo che esercitano

una unica azione, anche se la diversità delle

manifestazioni nei fedeli può permettere di orientarsi a

particolari proprietà personali. Allo Spirito, dono

di grazia e d’amore sono riferiti i “carismi”; a Cristo, capo

della Chiesa sono attribuiti i ministeri

spirituali per compaginare la Comunità cristiana e sostenerla

nel suo cammino nel tempo. E il Padre,

fonte di tutto l’essere e della vita piena, è all’origine

delle “operazioni” di potenza, di pienezza di vita, di

creazione. Ma tutto viene offerto perché la Comunità esprima

questa pienezza e diventi ricchezza, al suo interno per la vita

nel mondo.

|

Giovanni 14, 21-26 Giovanni 14, 21-26

In quel tempo. Il Signore Gesù

disse ai suoi discepoli: Chi

accoglie i miei comandamenti e li

osserva, questi è colui che mi ama.

Chi ama me sarà amato dal Padre

mio e anch’io lo amerò e mi

manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l’Iscariota:

«Signore, come è accaduto che devi

manifestarti a noi, e non al

mondo?». Gli rispose Gesù: «Se

uno mi ama, osserverà la mia parola

e il Padre mio lo amerà e noi

verremo a lui e prenderemo dimora

presso di lui. Chi non mi ama, non

osserva le mie parole; e la parola

che voi ascoltate non è mia, ma del

Padre che mi ha mandato.

25

Vi ho detto queste cose mentre sono

ancora presso di voi. Ma il

Paràclito, lo Spirito Santo che il

Padre manderà nel mio nome, lui vi

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà

tutto ciò che io vi ho detto.

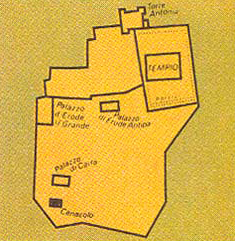

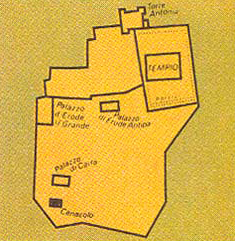

Stiamo sempre leggendo, in queste domeniche dopo Pasqua, brani di discorsi di

Gesù pronunciati

nella sua ultima cena e riportati da Giovanni. E’ importante tener presente

questo contesto poiché

quello che leggiamo è anche dialogo, ma il tutto ha il sapore della

conclusione, delle ultime

raccomandazioni e quindi di un testamento: linee essenziali che riassumono il

lungo insegnamento

del Maestro. Amare Gesù è un impegno concreto di fiducia e di accoglienza.

Amare non si gioca

tanto sui sentimenti o sulle emozioni, ma su scelte precise e coraggiose

poiché siamo indirizzati

dalle decisioni di Gesù. Con questo amore si costituisce una comunione

inimmaginabile in cui

ciascuno diventa abitazione, tempio vivente di Dio in cui si esprime

l’intimità infinita del Padre e di

Cristo nell’amore totale e immenso dello Spirito. Gesù parla di

manifestazione piena e quindi di

dimora completa. E tra i discepoli sorge spontanea una domanda, formulata

quindi da Giuda, non

l’Iscariota: ”Perché non ti manifesti al mondo ma solo a noi?” Anche loro,

come tutti quelli che

seguivano Gesù, trepidano per una certa diffidenza che serpeggia attorno a

Gesù nelle classi colte

e Gesù non fa nulla per far esplodere la sua forza. Anche i familiari di Gesù

non condividono la

ricerca del nascondimento. Addirittura gli fanno una proposta pubblica::

“«Parti di qui e va’ nella

Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno

infatti, se vuole essere

riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta

te stesso al mondo!»

(Gv7,3-4). Vogliono che si imponga ma Gesù rifiuta, memore delle parole di

Isaia: “«Non griderà né

alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna

incrinata, non spegnerà

uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità» (42,2-3).

Si esprime qui il

mistero della Chiesa. Per Gesù il manifestarsi consiste venire ad abitare nei

suoi discepoli,

prendere dimora nel mondo attraverso loro. Tutti vogliono che Gesù manifesti

attraverso le sue

opere la pienezza e la novità. Ma Gesù, quando parla delle sue opere non fa

quasi mai riferimento

ai miracoli. Le opere di Gesù sono le sue scelte, la sua attenzione alla

liberazione di ciascuno, il

rispetto della dignità di ogni persona.I messaggi che Gesù offre sono

incomprensibili per le attese

che i discepoli hanno e per l’affetto che gli portano. Allora Gesù, con

fiducia, dice:“Lo Spirito Santo

vi insegnerà e vi ricorderà”.Una splendida sintesi dell’opera dello Spirito:

insegnare suppone

l’accompagnare nel tempo ed accogliere la novità nascosta nelle cose, nelle

attese e nelle speranze,

nei segni di Dio. Nella storia si presenteranno problemi sempre nuovi,

interrogativi diversi,

complessi, impensabili al tempo di Gesù. E i discepoli debbono poterli

affrontare, sviluppando

linee e comportamenti secondo il pensiero di Gesù. “Lo Spirito insegnerà”. Ma

anche “Lo Spirito vi

ricorderà”. E’ interessantissimo questo verbo poiché suppone che nel nostro

cammino di discepoli

ci possiamo dimenticare delle scelte di Gesù poiché compromettenti,

difficili, inumane, pensiamo.

La nostra cultura occidentale ha accettato la guerra come scelta

ineliminabile. Caso mai si è cercato

di discutere e distinguere tra guerra giusta e guerra ingiusta. Eppure Gesù

ci ha insegnato di amare

i nostri nemici, fare del bene a quelli che vi odiano (Lc 6,27-29). Per

secoli abbiamo letto questi

testi senza assolutamente rivedere posizioni di pensiero. Ma la storia

produce drammi e strategie

sempre più terribili, fino alla guerra ABC (Atomica, Batteriologica e

Chimica) e nel contempo fa

sorgere uomini come Gandhi, indiano, pur conoscitore del Vangelo che lo ha

affascinato. Ma è

rimasto nelle sue elaborazioni indù poiché ha detto che i cristiani non

seguono il loro maestro. E la

non-violenza sta facendosi strada, anticipata da Francesco di Assisi,seguita

da missionari disarmati

nel mondo e quindi dalle riflessioni della “Pacem in terris” di Giovanni

XXIII (1963) e dal Concilio

Vaticano II, ma anche da non credenti a cui lo Spirito rimanda per ricordare

il pensiero di Gesù.

L’esempio si può allargare ai comportamenti di attenzione ai poveri, alla

eliminazione della pena di

morte, al superamento del razzismo e a molto che il popolo cristiano, sapendo

riflettere sulla

storia, sui tempi e sulla Parola di Dio è capace di sviluppare. "Ricordare

insegnando" supera il

romanticismo o la poesia di tempi andati e irrecuperabili per accettare, nel

presente, la

responsabilità di riproporre la presenza sapienziale di Gesù e il mondo

continuamente nuovo del

Dio Trinitario che abita in noi e tra noi.

Esempi splendidi sono maturati nella lotta contro una mentalità mafiosa di

violenza e di interesse e

dovremmo ricordare insieme gli esempi di laici e religiosi che hanno lottato

con chiarezza: Falcone e

Borsellino, don Puglisi e don Diana. E l’esperienza di don Milani, che ha

suscitato perplessità e paura

tra gli stessi confratelli e la gerarchia del tempo, ha tuttavia posto

l’obbligo di ripensare con

coraggio al mondo dei poveri, al valore della scuola, all’obiezione di

coscienza, alla vera

interpretazione del patriottismo, spesso male impostato, che divide l’umanità

invece di costruirla più

coesa e più coraggiosa. |

Giovanni 14, 21-26

Giovanni 14, 21-26