VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

10.07.2016

Matteo 22, 15-22

Riferimenti : primo libro di Samuele 8, 1-22a - SALMO

88 - Prima lettera a Timòteo 2, 1-8 |

| Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo. Beato

il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del

tuo volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella

tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con

il tuo favore innalzi la nostra fronte.Perché del Signore è il

nostro scudo, il nostro re, del Santo d’Israele. |

|

primo libro di Samuele 8, 1-22a

In quei giorni. Quando Samuele fu vecchio,

stabilì giudici d’Israele i suoi figli. Il

primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito

Abia; erano giudici a Bersabea. I figli di lui

però non camminavano sulle sue orme, perché

deviavano dietro il guadagno, accettavano regali

e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora

tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele

a Rama. Gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i

tuoi figli non camminano sulle tue orme.

Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro

giudice, come avviene per tutti i popoli». Agli

occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché

avevano detto: «Dacci un re che sia nostro

giudice». Perciò Samuele pregò il Signore. Il

Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del

popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non

hanno rigettato te, ma hanno rigettato me,

perché io non regni più su di loro. Come hanno

fatto dal giorno in cui li ho fatti salire

dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per

seguire altri dèi, così stanno facendo anche a

te. Ascolta pure la loro richiesta, però

ammoniscili chiaramente e annuncia loro il

diritto del re che regnerà su di loro». Samuele

riferì tutte le parole del Signore al popolo che

gli aveva chiesto un re. Disse: «Questo sarà il

diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i

vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai

suoi cavalli, li farà correre davanti al suo

cocchio, li farà capi di migliaia e capi di

cinquantine, li costringerà ad arare i suoi

campi, mietere le sue messi e apprestargli armi

per le sue battaglie e attrezzature per i suoi

carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle

sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure

i vostri campi, le vostre vigne, i vostri

oliveti più belli e li darà ai suoi ministri.

Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne

prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani

e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le

serve, i vostri armenti migliori e i vostri

asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la

decima sulle vostre greggi e voi stessi

diventerete suoi servi. Allora griderete a causa

del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore

non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di

ascoltare la voce di Samuele e disse: «No! Ci

sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti

i popoli; il nostro re ci farà da giudice,

uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre

battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del

popolo e li riferì all’orecchio del Signore. Il

Signore disse a Samuele: «Ascoltali: lascia

regnare un re su di loro».

Samuele ha coraggiosamente e lucidamente retto

il suo ruolo di giudice, difendendo le diverse

tribù dalla rapine e invadenze dei popoli

vicini. Si trova però ad una svolta importante

nella storia politica e religiosa d'Israele. Il

santuario dell'arca di Silo è stato distrutto e

l'unità è minacciata di fronte al crescere del

pericolo filisteo. Le tribù del nord non si

interessano delle difficoltà del sud e le tribù

ad oriente del Giordano, separate, riescono solo

a raccogliere i fuggiaschi delle tribù

occidentali. Il pericolo dei Filistei e il

comportamento molto anarchico delle tribù che

non si occupano a sufficienza delle difficoltà

che vivono le altre tribù sorelle fanno

ripensare a una nuova struttura di governo. Una

parte chiede un re (c'era già stato un tentativo

con Gedeone (Gdc 8,22s) e la conseguenza tragica

di Abimèlec (Gdc 9,1s), «come le altre nazioni».

Ma un'altra corrente si oppone, perché vuole

lasciare a YHWH, unico Signore d'Israele, la

cura di suscitare i capi che le circostanze

esigono, come ai tempi dei Giudici. Questo brano

segna il maturare della scelta. Samuele si

oppone al movimento del popolo che vuole un re

«come le altre nazioni» (cf.v 5). Egli pensa "Il

popolo d'Israele non può misurarsi con la

mentalità degli altri popoli, profana la propria

vocazione e missione, seguendo il loro esempio e

rifiutando il suo vero re, YHWH". Eppure il

Signore acconsente a malincuore (vv 8-9) e

obbliga Samuele ad avvertire Israele per tutti

gli inconvenienti che la monarchia comporterà

(vv 10-18). Si parla del diritto del re e lo si

esemplifica, presentandolo come una deformazione

del potere. E invece scoperte recenti indicano

che esso rappresenta la pratica dei regni

cananei anteriori a Israele. Il popolo è

pressato dai dubbi di una palese debolezza

poiché capisce che è necessario un comando

unitario e autorevole. Lo stesso fallimento dei

due figli di Samuele, posti come giudici, in

sostituzione del padre ormai vecchio, fa

individuare i pericoli della corruzione del

danaro senza la contropartita di una unità di

resistenza. Non si crede più nella istituzione

temporanea di un giudice, ma nella costituzione

di un governo, retto da un re, che coordini e

comandi e con il diritto della successione.

Samuele accetta le richieste del popolo. E Dio

stesso non si tira indietro. Sarà proprio il

Signore a scegliere via via i re: Saul, Davide,

Salomone. Infonderà il suo Spirito ma, nello

stesso tempo, obbligandoli ad essere

responsabili delle proprie azioni. I profeti

continueranno a suggerire il vero significato

del re come pastore e custode del popolo. Da una

discendenza regale nascerà il Messia. Mai come

in questi giorni si sta sperimentando l'esigenza

di una presenza politica che sappia reggere un

progetto di rinnovamento, di coerente sviluppo,

di operosità che rispetti il bene comune di

tutti e sorregga, soprattutto, le realtà dei più

disagiati perché senza lavoro e quindi senza

risorse. |

Prima lettera a Timòteo 2, 1-8

Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande,

suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per

i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo

condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a

Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro

salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e

giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio

e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo

Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa

testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io

sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non

mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio

dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo

mani pure, senza collera e senza polemiche.

Ormai

Paolo si rende conto di dover reggere le diverse comunità che

fanno capo a lui, attraverso i discepoli, qui Timoteo. Paolo sta

sviluppando scelte pastorali poiché è il comportamento di vita

quotidiana che rende giustizia della fede e delle scelte che ai

credenti Gesù suggerisce. Perciò lo sviluppo della Chiesa è

affidato, molto più di prima, alla testimonianza operosa della

fede che non alla stessa predicazione: la testimonianza motiva

ed evidenzia efficacemente, nel mondo, i criteri di Gesù. In

questa lettera Paolo si dimostra molto affettuoso con Timoteo

per aiutarlo nel suo ruolo di capo della comunità cristiana. Nel

brano letto oggi. Paolo ricorda a Timoteo che deve educare alla

preghiera i suoi: il rapporto primo con Dio si sviluppa nella

preghiera. E in ciò che chiediamo, noi manifestiamo ciò che

siamo e ciò che accogliamo nel cuore: la fede, l'amore, la

maturazione e la consapevolezza della propria adesione alle

scelte di Gesù. Qui, tra l'altro, si intravede una preghiera

corale, liturgica. Essa deve essere universale: "Si facciano

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli

uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere" (4

forme di preghiera e 3 riferimenti: il 7 sintetizza la creazione

del cielo e della terra, l'universo dell'uomo e del mondo)." E

il brano continua con affermazioni grandiose che sottolineano e

chiariscono le scelte che la comunità cristiana deve saper

maturare in sé: "Dio, nostro salvatore vuole che tutti gli

uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità" (e

"tutti" è ripetuto 4 volte, per richiamare l'orizzonte

dell'umanità). Così la preghiera cristiana è "per tutti gli

uomini" (2,4) e i cristiani sono chiamati alla collaborazione

perché tutti possano salvarsi. La preghiera si allarga alle

persone che hanno autorità poiché spetta a loro l'impegno di

mediazione, di equilibrio e di armonia nella comunità che

presiedono. Comunque si comportino, per il compito che hanno,

non vanno considerati nemici, ma hanno particolarmente bisogno

della forza di Dio per reggere nella pace. E il loro compito

viene specificato con molta lucidità: "perché possiamo condurre

una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio " (anche

qui viene specificato, declinandolo, il numero 4). Si prega

quindi per l'imperatore che non è un Dio, ma un uomo che ha

bisogno della forza di Dio. E si prega per chi ha potere perché

loro compito è provvedere al bene comune, senza lasciarsi

ingolosire da interessi di parte. Il compito fondamentale della

politica, infatti, è vivere nella pace, e la pace ebraica è lo

Shalom (armonia), avendo ciò che basta per vivere: rendere la

vita "serena e tranquilla per tutti". La conclusione di questo

splendido testo ci riporta all'atto della preghiera "disarmata",

coraggiosa e fedele all'amore di Gesù. "Voglio dunque che in

ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure,

senza collera e senza polemiche". Il tema della politica non può

essere estraneo alla sensibilità credente, anzi "La Chiesa ha

un'alta stima per la genuina azione politica; la dice "degna di

lode e di considerazione" (Concilio GS 75), l'addita come "forma

esigente di "carità" (Paolo VI OA 46). Riconosce che la

necessità di una comunità politica e di una pubblica autorità è

inscritta nella natura sociale dell'uomo e deriva dalla volontà

di Dio" (Conferenza Episcopale Italiana, la verità vi farà

liberi, Roma. 1995, 1102).

La vita del mondo è responsabilità

di tutti gli adulti. Vanno approfondite le analisi dei bisogni e

la solidarietà ampia degli interventi. Non si comincia

maledicendo, ma pregando per avere, ogni giorno, uno Spirito

nuovo; si opera nelle scelte morali; si incoraggiano i migliori,

i più competenti, i più saldi, accompagnando coloro che vi si

incamminano perché lottino per un "bene che sia sempre più bene

per tutti". Lo sfondo teologico è quello dell'unicità di Dio, di

Gesù che è mediatore universale e la garanzia che Dio vuole

salvi tutti gli uomini.

|

|

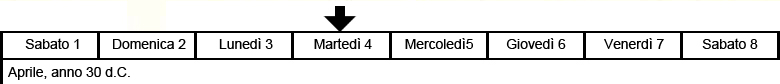

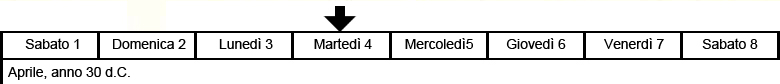

Ecco il "denarius" d'argento (ingrandito 4 volte) recante

l'effige e il nome di Tibewrio Cesare Augusto.

...... e

rispose loro" Rendete Cesare quello che è di Cesare e a Dio

quello che è di Dio" |

Matteo

22, 15-22 Matteo

22, 15-22

In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per

vedere come cogliere in fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono

dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,

sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai

soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a

noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù,

conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla

prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.

Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli

risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello

che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero

meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Un giorno anche

Israele volle un re - "come avviene per tutti i popoli" - e lo chiese al

vecchio profeta Samuele. Parve a costui un torto fatto a Dio, quasi il popolo

di Dio volesse gestire la vita civile indipendentemente dai criteri morali

dati nella grande carta dei Comandamenti, dimenticando magari tutti i gesti

di salvezza che Dio aveva operato per loro. E li mise in guardia da un tal

pericolo, quasi presago di ciò che poi un giorno Gesù ebbe a denunciare con

sarcasmo: "Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i

capi le opprimono" (Mt 20,25). L'esplosiva situazione politica creatasi al

tempo di Gesù con la presenza dell'occupante Romano, alimentata dall'attesa

religiosa di un Messia liberatore politico, doveva o prima o poi approdare

polemicamente davanti a Lui: "E' lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?".

Tradotto significa: dobbiamo essere collaborazionisti o rivoluzionari? La

risposta di Gesù, certamente legata al contesto concreto immediato, ha anche

una indicazione universale che la comunità cristiana istruita da Matteo ha

voluto trasmettere a tutta la Chiesa. Questo insegnamento appunto ci

interessa. Appare immediato il disimpegno di Gesù a voler dirimere la

questione politica concreta, ponendosi su un altro piano, con una risposta

che va ben al di là.. di Cesare: "Rendete a Dio quello che è di Dio". Si fa

riferimento all'uomo nella sua più intima realtà, al di là dei ruoli storici

che riveste. Si potrebbe dire: l'uomo nei suoi valori umani, individuali e

sociali, nel suo profilo destinale, in quel che concerne la sua riuscita e

salvezza ultima. E' il piano del senso dell'uomo e della sua identità, della

dignità della persona umana, fondata su Dio e sul suo disegno eterno: "Dio

vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della

verità" (Epist.). La salvezza che Gesù porta è integrale, nel senso che

riguarda l'uomo totale nel suo rapporto con Dio, coi fratelli e col creato,

ossia nella sua umanità più profonda e vera; in questo senso è universale.

Chiaramente il piano in cui Gesù vuol porre la sua opera e il suo messianismo

è quello religioso, non politico. Dichiarerà esplicitamente davanti a Pilato:

"Il mio regno non è di questo mondo" (Gv 18,36). L'invito di Paolo è per la

preghiera: "Che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti

per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere,

perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a

Dio". Convivenza pacifica tra i due poteri, anzi servizio e apporto positivo

reciproco. Dice il Concilio: "La Chiesa di Cristo è come un sacramento o

segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano"

(LG 1). Aiuta l'unità tra gli uomini, ne è l'inizio e il segno, per

realizzare una vita civile più vivibile, basata sulla giustizia, la

solidarietà e il rispetto di ogni persona. In particolare la fede è stimolo,

motivazione e forza ad agire per il bene di tutti, come traduzione sociale di

quel comando della carità la quale sola ci rende simili a quel Dio che ama

ogni uomo con gratuità. Si parla di "carità politica", la più difficile da

attuare. E' facile che la politica slitti in qualche interesse di parte o in

ideologizzazioni, causa di gravi schiavitù imposte all'uomo. Oggi, di fronte

alle sfide della nostra cultura secolarizzata e, in apparenza, così

impermeabile a Dio, sembra sia richiesta anche più spiritualità e misticismo,

che ricostruisca una speranza di fronte ad un mondo disperato. Più stile di

comunione, anche, come forza attrattiva nei confronti di una umanità

disgregata e piena di lotte. Assieme ad una forte testimonianza di

solidarietà e servizio gratuito entro un mondo che soffre per troppo

interesse e potere. E' il modo oggi della Chiesa di ridivenire "anima del

mondo", abbandonando supplenze, "presenze" troppo compromesse, per

ridiventare lievito, sale e luce. In una parola: stile evangelico e santità.

Qualcuno ha scritto: "Il cristianesimo del XXI secolo o sarà santo o non

sarà", cioè finirà! Detto questo - cioè "a Dio quello che è di Dio" - si

inquadra bene anche quello che va dato a Cesare. La sfera politica attiene

all'ordine dei mezzi e dei fini intermedi, non è un assoluto, è parte della

realtà penultima, perché deve stare entro il quadro etico che le dà senso. La

politica deve essere in funzione dell'uomo, un servizio alla sua crescita e

libertà perché realizzi in pieno la sua vocazione globale, compresa quella

soprannaturale. La politica non può essere neutra; deve mirare a creare

condizioni con le quali ogni uomo possa sempre più facilmente realizzare se

stesso in consonanza e con l'apporto degli altri. Il bene comune - fine

primario della politica - è questa rete di opportunità e aiuti affinché

l'uomo divenga sempre più uomo. Il rispetto della persona richiede il

criterio della "sussidiarietà": lo statalismo - si dice con enfasi esagerata

"lo stato di diritto" - è comune in concezioni di destra e di sinistra. In

particolare va salvaguardata l'attenzione alla famiglia e alla sua primaria

libertà di educare. Non è sufficiente proclamare principi: bisogna che la

libertà di tutti e dei più deboli sia effettivamente garantita,

istituzionalizzata e realizzata. Discorso più complesso, ma non meno decisivo

- tra accoglienza e integrazione - è oggi quello della immigrazione, sempre

più irreversibile. Non esiste solo il criterio della sicurezza, ma anche il

diritto di chi chiede asilo e il necessario apporto economico e culturale che

ne viene ad una società come la nostra oggi anche in crisi demografica.

Bisogna che si rispetti l'ambito proprio della politica, della sua

opinabilità, come lo è sempre l'ambito dei mezzi. Evitare cioè

confessionalismo o fondamentalismo, oggi rinascenti e non solo tra culture

diverse dalle nostre. Nessuno deve pensare di avere il monopolio delle

formule politiche per salvare l'uomo. Le scelte politiche devono essere

frutto di collaborazione e di dialogo con quanti sinceramente cercano il bene

comune e determinano in concreto, in un certo tempo e luogo, formule più

corrispondenti alla dignità dell'uomo, ai bisogni immediati, alla

partecipazione più larga, tenendo conto anche dei più deboli. E' sulla base

di un pacchetto di valori prima e poi di programmi che si deve giocare la

collaborazione e l'unità degli uomini di buona volontà. In questo ambito

"politico" sappiamo che la Chiesa contemporanea ha elaborato una Dottrina

Sociale tra le più avanzate e le più stimate, anche dalla cultura laica. Uno

dei più bei documenti, di largo respiro ma al tempo stesso preciso in

formulazioni etiche concrete, è la "Centesimus Annus". O anche il Compedio

della Dottrina Sociale della Chiesa. Vale la pena che ogni serio credente ne

conosca direttamente il contenuto. Leggendola farà la scoperta gioiosa di chi

- se uomo sincero e pensoso - dovrà dire: guarda, vi è scritto proprio quello

che in fondo al cuore avevo sempre voluto in fatto di giustizia, solidarietà,

libertà e pace! |

Matteo

22, 15-22

Matteo

22, 15-22