II domenica dopo la dedicazione

30 / 10/ 2016

Matteo 22, 1-14

Riferimenti : Isaia 25, 6-10a - Salmo 35 - Romani 4,

18-25 |

| Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Signore,

il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua

giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come

l’abisso profondo: uomini e bestie tu salvi, Signore. |

|

Isaia 25, 6-10a

In quei giorni.

Isaia disse: / «Preparerà il Signore degli

eserciti / per tutti i popoli, su questo monte,

/ un banchetto di grasse vivande, / un banchetto

di vini eccellenti, / di cibi succulenti, di

vini raffinati. / Egli strapperà su questo monte

/ il velo che copriva la faccia di tutti i

popoli / e la coltre distesa su tutte le

nazioni. / Eliminerà la morte per sempre. / Il

Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,

/ l’ignominia del suo popolo / farà scomparire

da tutta la terra, / poiché il Signore ha

parlato. / E si dirà in quel giorno: “Ecco il

nostro Dio; / in lui abbiamo sperato perché ci

salvasse. / Questi è il Signore in cui abbiamo

sperato; / rallegriamoci, esultiamo per la sua

salvezza, / poiché la mano del Signore si poserà

su questo monte”».

Nel testo di

Isaia, scritto probabilmente dopo l'esilio, si

profilano gli avvenimenti gioiosi della

conclusione definitiva della storia: il raduno

sul monte del Signore, il banchetto,

l'instaurazione del Regno eterno. L'immagine di

celebrare, con un pranzo, una vittoria viene,

qui, sviluppata in un incontro universale

fantastico: ci sarà un banchetto, organizzato da

Dio stesso, sul monte santo di Gerusalemme, a

cui sono invitati tutti gli uomini e le donne

dell'umanità a festeggiare la fine del mondo

vecchio e malvagio. Si favoleggia persino sul

menu e i rabbini, ripensando alla potenza di Dio

che ha ucciso un mostro marino, chiamato

Leviatan, dato quindi come "carne per il popolo

che abitava nel deserto" (salmo 74,14), hanno

concluso che la vivanda principale dei giusti

dovesse essere la carne di questo mitico pesce.

Perciò, in Israele, ancora oggi, alla cena del

venerdì sera, quando inizia sabato, si è soliti

mangiare pesce per richiamare a tutti gli uomini

pii il banchetto celeste che li attende.

- La

salvezza è universale,

- si esprimerà nella

comunione definitiva con Dio

- nell'immagine

del banchetto è richiamata l'esperienza umana

che diventa la parabola di Dio con il suo

popolo. Gesù userà spesso questo momento di

gioia poiché ognuno è nelle condizioni di

condividere con gli altri, nell'intimità e

nell'amicizia, la propria pienezza di festa e di

allegria;

- il profeta, nella sua

consapevolezza del tempo, non è ancora in grado

di parlare di risurrezione, ma annuncia la

scomparsa di una vita sconfitta, senza senso e

senza ideali;

- il banchetto, vissuto nella

gioia e nell'accoglienza, sarà allietato dalla

musica, dai canti, dalle danze;

- finalmente,

ma questo il profeta non lo sa ancora, poteva

supporre, nella sua rivelazione definitiva, un

incontro con quel Dio che già è stato incrociato

nella storia, pur nella difficoltà e

nell'oscurità della fede e della speranza. Ora

Egli, finalmente, è il trionfatore visibile

sulla morte e sulla sofferenza. Egli si

mostrerà, a faccia a faccia, senza veli. Senza

lacrime, finalmente, sarà il volto dei suoi

fedeli. È il messaggio che ci viene da Gesù,

annunciato continuamente da Paolo: "La morte è

stata inghiottita nella vittoria" (1Cor 15,54) e

ripresentato nella "visione dei cieli nuovi e

terra nuova" dell'Apocalisse (cap 21).

|

Romani 4, 18-25

Fratelli, Abramo

credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così

divenne «padre di molti popoli», come gli era stato detto: «Così

sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur

vedendo già come morto il proprio corpo – aveva circa cento anni

– e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non

esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria

a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era

anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu

accreditato come giustizia.

E non soltanto per lui è stato

scritto che «gli fu accreditato», ma anche per noi, ai quali

deve essere accreditato: a noi che crediamo in colui che ha

risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato

consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato

risuscitato per la nostra giustificazione

Nella lettera ai Romani San Paolo, parlando della fede, presenta

Abramo come un testimone fedele, coraggioso e fidato. Abramo,

contro ogni speranza, ha continuato a sperare di poter avere un

figlio da Sara, la moglie amata, poiché il Signore stesso glielo

aveva promesso. Eppure aveva sotto gli occhi la crisi possibile

di questa speranza, invecchiando lui e Sara, senza ombra o

presagio di compimento. Abramo continua a fidarsi e si rinsalda.

Convinto di Dio e della sua Parola, attende e questo lo fa

crescere agli occhi di Dio come uomo giusto. Noi stessi che

crediamo in Gesù diventiamo, come Abramo, coloro a cui "fu

accreditato come giustizia". La fedeltà di Abramo gli procurerà,

alla fine, Isacco, il figlio della promessa, ma anche una

discendenza che da questo figlio nascerà. La nostra fede in Gesù

non ha solo, come contenuto, la nascita di un figlio, ma la

consapevolezza che Gesù è risuscitato, Lui "il quale è stato

messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la

nostra giustificazione". La coscienza del credente deve portare,

davanti alle situazioni difficili della violenza e del male,

l'impegno di credere in una circolazione di beni e di fedeltà

che nasce da Dio e si distribuisce, giorno per giorno, nel cuore

di ciascuno. Il credere in questa ricchezza in noi e negli altri

ci deve portare ad osare nella speranza, ci deve far maturare

per operare e quindi credere a che la speranza di Dio si compia

ogni giorno nel cuore di ciascuno. Le tante paure esistenti, le

tante diffidenze, le tante ritrosie della solidarietà possono

venire abbattute dalla coscienza della presenza di Dio che è

amore e quindi è più grande di qualunque paura, di qualunque

diffidenza e di qualunque egoismo.

|

Matteo

22, 1-14 Matteo

22, 1-14

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con

parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di

nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle

nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con

quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei

buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle

nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai

propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini

e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di

nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi

delle strade e tutti quelli che troverete,

chiamateli alle nozze”. Usciti

per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e

buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere

i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli

disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello

ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono

chiamati, ma pochi eletti».

La parabola della lettura

odierna è detta "della grande cena", perché ci presenta un sontuoso banchetto

che un re ha imbandito per le nozze di suo figlio e a cui ha invitato molte

persone ragguardevoli. Ma queste, nonostante due ripetuti e insistenti

inviti, non vogliono andare, anzi alcuni se la prendono con gli stessi

messaggeri insultandoli e arrivando persino ad ucciderli! Il re allora

punisce molto pesantemente quegli assassini e manda di nuovo dei servi ad

invitare chiunque, "buoni e cattivi", espressione semitica per dire: proprio

tutti. Così la sala finalmente si riempie di commensali; ma il re vede uno

privo dell'abito nuziale e, non avendone avute spiegazioni, ordina ai suoi

servi di legarlo mani e piedi e gettarlo fuori nelle tenebre. Com'è noto, la

parabola è un racconto fittizio, che non va interpretato in ogni suo

particolare, ma di cui va colta la cosiddetta "punta", il centro verso cui

tutto converge; nel testo in esame sono presenti due parabole (una più lunga

e una molto breve), in cui il punto focale è rispettivamente: il contrasto

tra chi rifiuta e chi accoglie l'invito del re; la punizione di chi si è

presentato al banchetto in veste inadeguata. Vediamo ora di spiegare le due

parabole. Il tema del banchetto e delle nozze è frequentissimo nell'Antico

Testamento per indicare il regno di Dio: ne è un chiaro esempio il brano di

Isaia 25, 6-10a, che costituisce la 1° lettura di questa liturgia; lo dice

esplicitamente Gesù nell'introdurre i due racconti: "Il regno dei cieli è

simile a un re che fece un banchetto di nozze..." (v.2). Il regno dei cieli è

poi strettamente collegato alla dimensione della festa e della gioia:

"rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza", dice ancora Isaia al v.9; e

il banchetto nuziale su cui verte la parabola porta sempre con sé l'idea di

un grande gioioso festeggiamento per quella bellissima realtà che è l'amore

di due sposi. Allora fuor di metafora il discorso è chiaro: il re è Dio che

vuole la partecipazione più ampia possibile, anzi la partecipazione di tutta

l'umanità, alla festa e alla gioia del suo regno, alla comunione con Lui e

con il Figlio Gesù. Ma molti, anzi tutti i primi invitati, rifiutano: chi

sono? Nel contesto storico in cui viene narrata la parabola (gli ultimi

giorni di Gesù a Gerusalemme, dove avviene lo scontro con le autorità

giudaiche che lo porterà alla morte), questi primi invitati sono i membri del

popolo eletto, Israele, che ha rifiutato dapprima i profeti (i primi servi

inviati dal re), giungendo addirittura ad ucciderne alcuni! e poi anche la

predicazione e l'annuncio del Nazareno (adombrato nel secondo invio di

messaggeri), rivolto a tutti senza distinzione: piccoli, poveri, peccatori,

ignoranti, gente esclusa dalla comunità religiosa ebraica. Il rifiuto però

non è senza conseguenze: nella parabola si parla di un re che manda a morte

gli assassini e addirittura incendia la loro città (è qui evidente

l'allusione alla terribile distruzione di Gerusalemme e del tempio ad opera

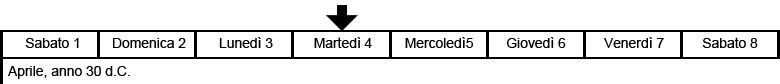

dei Romani nel 70 d.Cr.). E' forse una punizione eccessiva? No, se pensiamo

alla natura del grandissimo dono che Dio fa agli uomini chiamandoli al suo

regno, cioè alla comunione con sé, e al senso della punizione nella Bibbia.

Come scrive l'emerito card. Martini nel suo bel libro "Perché Gesù parlava in

parabole?" (p.97), "Gesù vuole ribadire che c'è un assoluto primato di Dio

rispetto alla storia, all'uomo, alle situazioni, ai beni.......Dio è il Bene

supremo, e questo rende inevitabile il giudizio, dal momento che non è un

bene facoltativo, ma assoluto e il suo contrario è il non bene dell'uomo.

L'offerta di questo bene è talmente pressante (lo stesso essere di Dio che si

rivela) da porre l'uomo che lo respinge nello stato di dannazione, nella

miseria esistenziale più profonda.......La mia esistenza, con i suoi talenti,

è una possibilità assolutamente seria che Dio mi offre per essere nel regno,

nella pienezza della comunione con Lui e con gli altri; oppure diventerà

rifiuto di questa pienezza." Quando, negli anni 80 d.Cr., il redattore del

primo vangelo ("secondo Matteo"), si trovò di fronte a questo testo

(tramandato dapprima oralmente e poi per iscritto), la comunità cristiana,

che al contrario degli Ebrei aveva accolto l'invito di Gesù, aveva ormai alle

spalle diversi decenni di storia. Essa si mostrava troppo fiduciosa in se

stessa, illudendosi di possedere una sorta di "cambiale" per il regno; a

causa di questa falsa sicurezza l'impegno di vita era diminuito e serpeggiava

un certo lassismo. L'evangelista decise allora di attualizzare la parabola

aggiungendo il secondo racconto relativo all'abito nuziale, che riflette

l'uso del tempo di fornire una veste adeguata al banchetto ad invitati che

arrivavano da lunghi viaggi, impolverati e in disordine; l'uomo trovato senza

di essa evidentemente non l'ha voluta e si è presentato in modo non consono

alla situazione. |