Domenica della Divina Clemenza

20 febbraio 2022

Mc 2, 13-17

Riferimenti :

Dn 9, 15-19 - Sal 106 - Tm 1, 12-17 |

| Rendete grazie al Signore, il

suo amore e per sempre. Rendete grazie al Signore perché

è buono, perché il suo amore è per sempre Lo dicano

quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla

mano dell’oppressore e ha radunato da terre diverse |

|

Dn 9, 15-19

In quei giorni. Daniele pregò il

Signore dicendo: «Signore, nostro Dio, che hai

fatto uscire il tuo popolo dall’Egitto con mano

forte e ti sei fatto un nome qual è oggi, noi

abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Signore,

secondo la tua giustizia, si plachi la tua ira e

il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, tuo

monte santo, poiché per i nostri peccati e per

l’iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo

popolo sono oggetto di vituperio presso tutti i

nostri vicini. Ora ascolta, nostro Dio, la

preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per

amor tuo, o Signore, fa’ risplendere il tuo

volto sopra il tuo santuario, che è devastato.

Porgi l’orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli

occhi e guarda le nostre distruzioni e la città

sulla quale è stato invocato il tuo nome! Noi

presentiamo le nostre suppliche davanti a te,

confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla

tua grande misericordia. Signore, ascolta!

Signore, perdona! Signore, guarda e agisci senza

indugio, per amore di te stesso, mio Dio, poiché

il tuo nome è stato invocato sulla tua città e

sul tuo popolo».

Daniele 9, 15-19

Il libro

di Daniele costituisce un'opera coraggiosa e

generosa poiché viene composta in drammatici

momenti di persecuzione e di timore. Il libro di

Daniele è stato scritto attorno al secolo II

a.C., nel periodo in cui prende il potere in

Siria Antioco IV Epifane: anno 175 a.C.

Preoccupato della vastità del suo regno e delle

molteplici culture che rendono difficile il

governo, il re decide di uniformare tutti i

popoli sottomessi nella cultura e nella

legislazione ellenista, pretendendo così che

debbano rinunciare ai loro dei o almeno

introducano nel loro panteon anche gli dei

importati da Antioco.

Molti dei popoli non

hanno problemi e questo rende più sereno il

nuovo dominio. Ma gli ebrei vedono in tutto

questo una bestemmia ed un affronto e perciò si

ribellano in uno scontro, impari eppure

violentissimo e con alterne vicende. Antioco,

per tre anni e mezzo, tenta di abbattere la

resistenza con le armi. Il racconto delle lotte

partigiane è raccolto nei libri dei Maccabei che

ci danno un resoconto di questa lotta durissima.

Ma mentre tale racconto della lotta dei fratelli

Maccabei ricorda fatti ormai avvenuti nel

passato, e quindi vi si può ritornare senza

pericolo, il libro di Daniele è contemporaneo

alle persecuzioni del II secolo. Così, per non

tradirsi, l'autore colloca gli avvenimenti

almeno tre secoli prima, in Babilonia, al tempo

del re Nabucodonosor. In tal modo i fatti

raccontati acquistano il significato compiuto di

lotta, ma anche di soluzione e di pace poiché il

popolo, alla fine, sarà liberato e chi vorrà

potrà tornare. In realtà i fatti antichi vanno

riletti nel crogiuolo della fatica e della

persecuzione perdurante.

|

1Tm 1, 12-17

Carissimo, rendo grazie a colui

che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha

giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che

prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi

è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano

dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato

insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa

parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù

è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali

sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché

Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta

la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero

creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli,

incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei

secoli dei secoli. Amen.

1Timoteo 1, 12-17

Questa lettera

ha come destinatario non tanto una comunità quanto una persona,

Timoteo, discepolo da molto, grande collaboratore di Paolo che,

poi, è stato posto a capo della Chiesa di Efeso, mentre Tito,

altro destinatario di una delle tre "lettere pastorali", è a

capo della Comunità nell'isola di Creta. Le tre lettere (due a

Timoteo e una a Tito) sono dette "pastorali" perché sono

indirizzate ai responsabili di comunità, per la loro cura nel

governo, nell'insegnamento e nella condotta della comunità a cui

presiedono.

L'immagine che ne risulta è quella di una Chiesa

ormai stabile, che ha bisogno di una organizzazione coerente e

coraggiosa, capace di superare gli ostacoli e le iniziali

eresie, serpeggianti alla fine del secolo I.

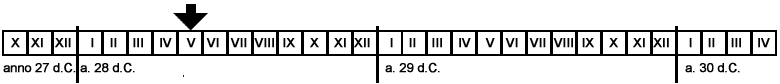

Timoteo è nato a

Listra, da padre greco e madre giudea (At16,1). Forse convertito

da Paolo stesso nella sua predicazione del primo viaggio

missionario (attorno al 45 d. C), è lungamente istruito dalla

nonna Loide e dalla madre Eunice, già cristiane. Al tempo del

secondo viaggio missionario Paolo lo prende con sé, come

collaboratore, e lo educa via via, maturandolo nella fede.

Diventato adulto, assume importanti incarichi affidati da Paolo

presso le comunità dei macedoni e di Corinto..

L'apostolo

Paolo, in questi versetti, ricorda la sua conversione che Gesù

ha compiuto "fortificandolo" e affidandogli il compito del

ministero: "Così sono cambiato, dice Paolo, da bestemmiatore ad

annunciatore. Il Signore sovrabbondò con la fede e la carità".

Paolo dice che la verità di Gesù, venuto nel mondo a salvare, è

stata da lui stesso verificata. Sa così di essere diventato un

esempio, un testimone ed ha raggiunto, senza merito, un tale

ruolo da diventare maestro delle genti nella fede e nella

verità.

|

VANGELO Mc 2, 13-17

VANGELO Mc 2, 13-17

In quel

tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a

lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto

al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.

Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori

erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo

seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori

e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangià e beve insieme ai

pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani

che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i

giusti, ma i peccatori».

Marco 2, 13-17

Marco racconta dell'invito di

Gesù a Levi perché faccia parte della sua sequela.. Si sta componendo il

gruppo dei seguaci di Gesù e finora il Maestro, lungo il mare di Galilea,

aveva invitato una coppia di fratelli a seguirlo, mentre erano intenti al

loro lavoro. (1,16-20) Così Andrea e Pietro, Giacomo e Giovanni avevano

lasciato il loro lavoro e si erano uniti a Gesù. Ora Gesù, ancora lungo il

mare di Galilea, incontra Levi, figlio di Alfeo che sta lavorando al banco

dei gabellieri. Lo invita e Levi si alza e lo segue. Ma la professione di

Levi è considerata disonesta poiché gli esattori sono ritenuti avidi di

danaro, interessati e sfruttatori, rinnegati dal punto di vista religioso e

politico. E' proibito ricevere un'elemosina da loro e cambiare il danaro ai

loro banchi, poiché certamente il loro danaro proviene da un furto. Levi è un

impiegato subalterno che riscuote i diritti di entrata o il pedaggio per

merci e schiavi ai confini di una provincia o di una città. E' un esattore

giudeo e, in Galilea, è a servizio dell'autorità di Erode Antipa, alleato dei

romani e quindi particolarmente odioso.

Gesù, a questo punto, ha al suo

seguito ebrei onorati ed ebrei esclusi dalla convivenza religiosa. Egli vuole

costituire un popolo nuovo, superando tutte le preclusioni. Marco dice che,

insieme con Levi, si ritrovano a mangiare a casa di lui con persone del suo

genere. E Gesù, mentre mangia con loro, non ha un atteggiamento di rifiuto,

né esprime giudizio contro di loro o opposizione. Gesù mangia insieme, prende

da vassoi comuni il cibo che viene offerto, esprimendo, così, vincoli di

fraternità tra i commensali. Ci troviamo in un banchetto di amicizia, di

libertà e di comunione, immagine del banchetto messianico. Nel suo testo

Marco ricorda che Gesù sta in mezzo tra i peccatori e i discepoli per

indicare un vincolo di comunione. Pubblicani e peccatori sono gli "esattori e

i miscredenti" e questo fa inorridire scribi e farisei, le persone fedeli

alla legge e quindi i giusti. I peccatori sono considerati esclusi dalla

misericordia di Dio, poiché si sono rivolti a pagani per il loro mestiere, e

sono diventati collaborazionisti con i nemici, gli sfruttatori romani. In tal

modo sono praticamente impossibilitati a convertirsi.

|