Circoncisione del Signore

1 gennaio 2022

Lc 2, 18-21

Riferimenti:Nm 6, 22-27 - Sal 66 - Fil 2, 5-11 |

Dio ci benedica con la luce del suo volto. Dio abbia

pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo

volto; perché si conosca sulla terra la tua via, la tua

salvezza fra tutte le genti

|

|

Nm 6, 22-27

In quei giorni. Il Signore parlò

a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli

dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte

loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il

Signore faccia risplendere per te il suo volto e

ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo

volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio

nome sugli Israeliti e io li benedirò».

Numeri 6, 22-27

Nel libro dei Numeri

(6,22-27), come augurio per l'anno nuovo, ci

viene ricordata la benedizione sacerdotale,

voluta da Dio e limitata ad Aronne e alla sua

discendenza. Secondo la tradizione rabbinica,

questa formula veniva pronunciata per la

benedizione del popolo, ogni giorno, dopo il

sacrificio della sera. Ci sono molti richiami

con le preghiere dei salmi. Il testo della

benedizione è ordinato in 3 strofe al centro

delle quali viene ricordato il nome divino di

Javhè (tradotto qui come Signore), anche se

allora mai pronunciato, ma sostituito con altri

nomi.

Dio è la fonte di ogni benedizione.

La formula nell'originale ebraico ha 3 parole

nella prima strofa', 5 nella seconda e 7 nella

terza. Dio si fa presente, esiste accanto,

accompagna. Le invocazioni domandano che Javhè

sia davvero Javhè per Israele e doni, prima, se

stesso e poi ì suoi benefici.

Dio mostri la

sua presenza favorevole accanto a Israele. Si fa

riferimento al concreto benessere.

Possiamo

ricordare Deut 28,1- 13 o il testo Gen 1,28 dove

la benedizione è legata alla fecondità o

all'affido del governo del mondo all'uomo.

Questo testo richiama anche l'efficacia della

Parola di Dio (Is 55,10-11) che produce quanto

pronuncia.

"Dio faccia brillare il suo volto

" non significa tanto: "il Signore sorrida ma il

Signore ti faccia percepire la sua presenza e

personalità (volto) e ti faccia gustare quanto è

illuminante e rassicurante il rapporto con Lui".

E'richiamo di accoglienza e benevolenza.

"Javhè elevi a te il suo volto": vien chiesto un

rapporto stabile con il suo popolo poiché da qui

scaturisce la pace. Quando il volto di Dio è

nascosto, la miseria ed il disagio sorgono

profondi. Viene richiesto lo sviluppo armonico e

felice, opera messianica per eccellenza (Is

9,1-6). Porre il nome (v 27) richiama le mani

protese verso il popolo nel gesto della

benedizione (1 Re 8,51).

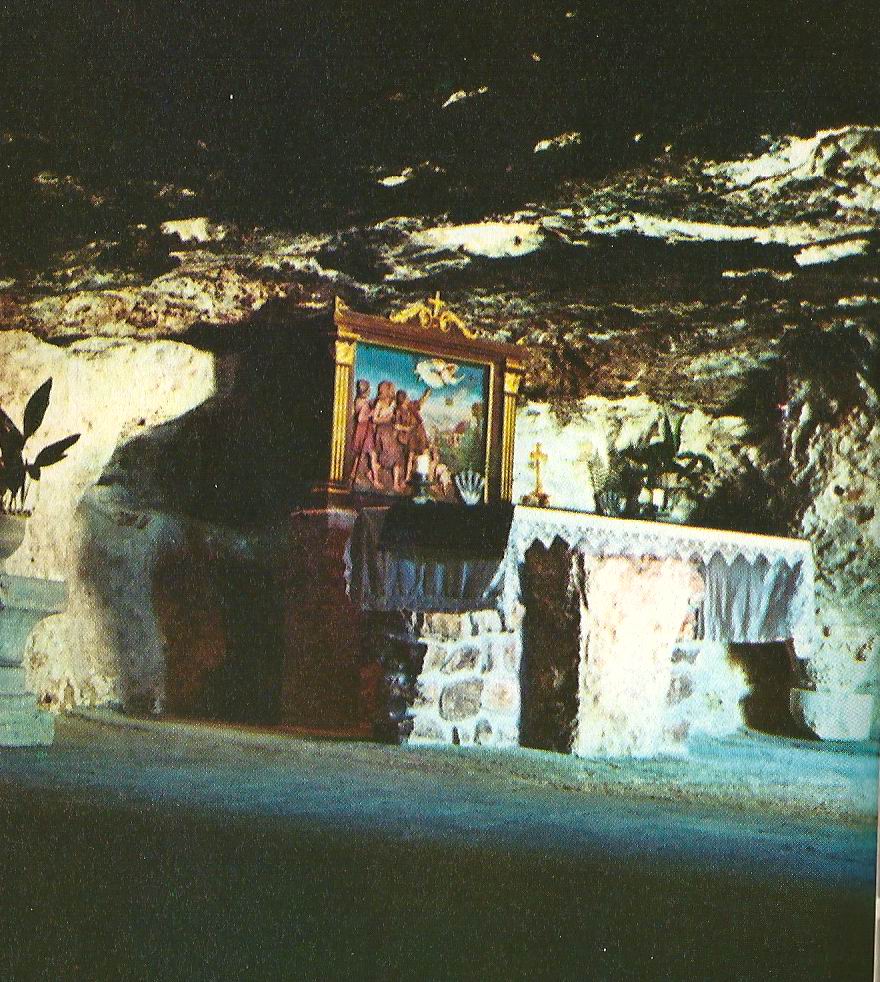

Bethlemme: una grotta ove i pastori

passavano le notti invernali |

Fil 2, 5-11

Fratelli, abbiate in voi

gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella

condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio,

ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,

diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come

uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a

una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome

che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni

ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni

lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio

Padre.

Filippesi 2, 5-11

Paolo sta sperimentando un

cammino impensabile solo pochi decenni prima: egli sta operando

nel nome di Gesù una convergenza di popoli nella umanità intera.

Giudei e pagani (detti "gentili" da "le Genti") si ritrovano

insieme, riconciliati in Gesù e quindi in pace tra loro, con la

stessa dignità e la stessa figliolanza con Dio. Per un segno

nella carne (la circoncisione: l'espressione dell'Alleanza) che

non hanno, i Gentili sono stati esclusi dalla cittadinanza di

Israele e dalle promesse dell'Alleanza stessa. E questo ha tolto

loro l'accesso ai doni di Dio e quindi alla salvezza.

Tra i

due popoli non c'era comunicazione, tanto che anche solo un

semplice passaggio di cortili del tempio, superando il muro di

separazione che divideva i circoncisi dai pagani, sarebbe stato

punito con la morte.

"Eravate senza Cristo, esclusi dalla

cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza

speranza e senza Dio nel mondo".

Si parla di cittadinanza

e di patti della promessa.

- La cittadinanza era un

privilegio politico molto importante: essa oltrepassava i

confini territoriali e Roma offriva, per meriti particolari,

cittadinanza romana anche a degli stranieri. Paolo era un

custode fiero e geloso della sua cittadinanza romana che lo

salvò molte volte da processi, linciaggi e prigioni. E sapeva

molto bene il valore di sentirsi, insieme, cittadini di un

popolo.

- "I patti della promessa" si richiamano a fatti

operati dai Patriarchi e dal Popolo condotto da Mosè, escludendo

i pagani che sono cittadini di un mondo senza Dio, con idoli

muti che non comunicano la loro volontà né la loro salvezza.

Cristo ha fatto un popolo solo con il suo sangue e si è

sottoposto nella sua umanità ai precetti di quella medesima

legge fino a subirne la maledizione: "Cristo ci ha riscattati

dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione

per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno,

perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai

pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello

Spirito (Gal3,13-14)". Così Gesù ha distrutto ogni inimicizia

tra Dio e gli uomini e negli uomini tra loro.

|

Lc 2, 18-21

Lc 2, 18-21

In quel tempo.

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che

avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli

otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era

stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

Luca. 2,

18-21

Il breve testo del Vangelo collega l'incontro dei pastori la notte

di Natale nella grotta in cui Gesù è nato e i gesti squisitamente ebraici che

inseriscono Gesù nella storia del popolo d'Israele mediante la circoncisione.

Al centro c'è la rivelazione dello stile della Madonna, atteggiamento di

ricerca, di contemplazione, di ubbidienza costruttiva e appassionata che

dovrebbe corrispondere all'atteggiamento della comunità cristiana, che trova

in Maria il suo modello: "Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose

meditandole nel suo cuore." Il messaggio inizia dalla parola che i pastori

portano: sono gli ultimi arrivati, sono i poveri, gli esclusi dalla comunità

ebraica, anche se non poveri economicamente, e sono coloro che hanno ciò che

è importante offrire. Essi comunicano il messaggio di Dio su questo bambino

che è speranza per tutti e coinvolgono persino i protagonisti del mistero:

Maria e Giuseppe. Le cose che essi affermano suscitano stupore. Si può

certamente dire che essi "dicono la buona novella" e questo suscita

sbalordimento perché il mondo di Dio si apre su tutti come speranza, come

accoglienza, come progetto di vita nuova, come popolo che ricongiunge insieme

tutte le realtà, superando le lacerazioni o le contrapposizione.

L'atteggiamento di chi scopre con meraviglia che Dio manda segni per la

speranza di tutti e di ciascuno matura in un ascolto umile e privilegiato: un

ascolto in silenzio, che raccoglie i richiami e le ricchezze, i miti, i

racconti e la storia del proprio popolo. Tutto questo è materiale che va

raccolto, meditato, capito ogni giorno nella propria interiorità. Il cuore,

nel mondo ebraico, viene inteso come la dimensione più profonda

dell'intelligenza e dell'accoglienza di ciò che Dio dice.

Maria non si

preoccupa di parlare, ma di ascoltare, attenta a riempire di risposte quegli

interrogativi che continuamente sono sorti in lei e in Giuseppe. E proprio a

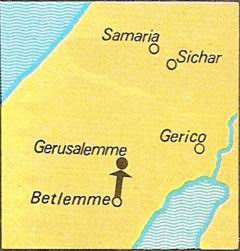

Betlemme sono all'oscuro di tutto.

|